美团深夜表白饿了么,抓马商战真是一天一个样

大家好,我是小李。

不得不感叹,如今的商业战场真的是你方唱罢我登场,前脚还是针尖对麦芒,后脚就上演了温柔告白。

事情是这样的:

最近饿了么APP内测更名“淘宝闪购”、骑手换工装等动作引发广泛关注。

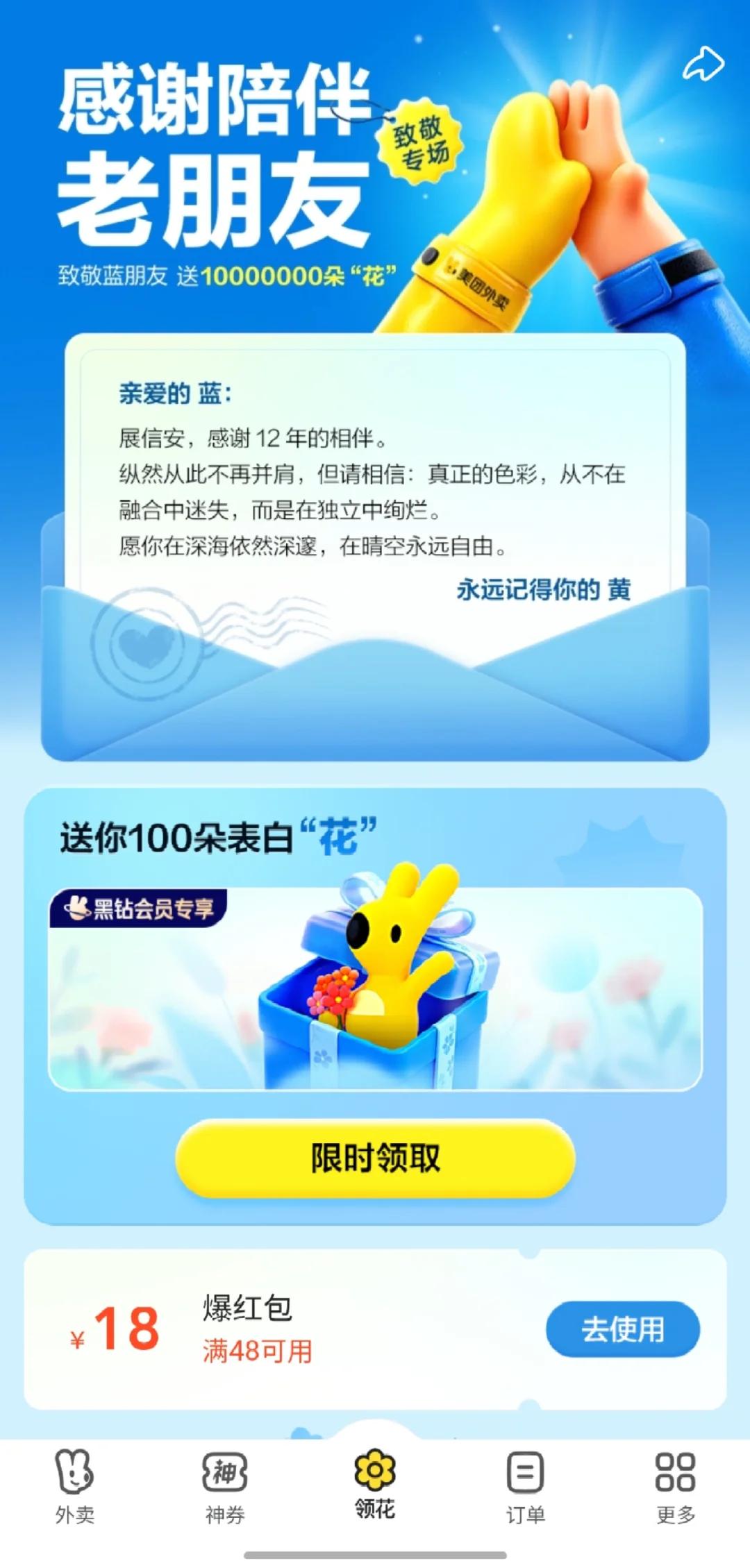

面对饿了么的“离场”,美团安排了一个“感谢陪伴老朋友”致敬专场。

不仅写了一封文艺的告别信,感谢饿了么12年的陪伴,信中写道,“纵然从此不再并肩,但请相信:真正的色彩,从不在融合中迷失,而是在独立中绚烂。”

而且还借着致敬饿了么的由头,送上10000000朵“花”,然后这个花呢,其实就是送给用户的神枪手兑换券,里面是花生米、鲜花饼、五花肉……

我们也知道,饿了么的“离开”,不是真的离开,只是褪去了独立外卖平台的身份,以淘宝闪购的新面貌完成战略转型。

所以美团这个时候上演一场告别就挺微妙的,有点看不懂,但又有点好笑,挺抽象的。

图源:小红书用户

网友感叹,看来美团还是怀念以前的蓝朋友饿了么。

图源:小红书用户

也有网友宽慰道,没关系,下个赛季将是袋鼠vs猪猪侠vsF1。三人行,总不会落寞的。

虽然美团猝不及防的告白让围观群众懵逼,但有券真发这一点还是让人很多用户感到兴奋,网友们已经在社交平台互送起了兑换券。

美团这场致敬很难解读是何意味,你说是在搞温情告白吧,这个时机也稍显突兀,你说美团是在“悼念”竞争对手吧,那似乎又有点过度解读了。但或许,这种让人懵圈的“抽象”感,才是互联网social传播的精髓吧,就像一群人到“成都迪士尼”玩跷跷板,就像向佐在电影里的各种微表情。

从营销角度看,美团在“致敬老朋友”的同时,也借助饿了么更名的热度刷了一波存在感。毕竟现在外卖江湖,已经由美团、京东、饿了么“三分天下”,没有谁能确保自己笑到最后,偶尔发点福利,其实也是在巩固自己的用户基本盘。

不得不说,商业世界真的是瞬息万变。

2013年美团入局外卖前,饿了么已凭借校园创业优势在校园及周边市场站稳脚跟,美团带着千团大战的地推经验强势闯入,收购遭拒后便开启正面较量,当年的地推团队街头冲突也是火药味十足。

资本加持下,竞争很快升级为烧钱补贴,用户享受近似“零元购”的点餐优惠,平台却在大出血。此时BAT下场站队,鹅厂扶持美团、阿里力挺饿了么,形成两大阵营对抗,红杉资本作为共同投资方,还上演了“左右互搏”的戏码。

2015年美团与大众点评合并,给饿了么带来致命打击。曾经的流量盟友变对手,饿了么瞬间陷入被动。而在阿里巴巴并购饿了么这些年,饿了么在与美团的对抗中也显示出颓势。

但谁也料想不到,2025年京东正式推出京东外卖并发力市场,为行业投入一颗深水炸弹,与此同时,饿了么启动转型,以淘宝闪购的名义,接入淘宝首页一级入口,背靠阿里生态的资源与流量,以全新姿态面对用户。

还记得之前在三家平台打得火热的时候。黄团请来了黄龄,喊出了:外卖,黄的更灵!饿了么则听网友劝请来了蓝盈莹,喊出:蓝的一定(赢)!

各平台通过谐音梗和明星代言,制造了2025年外卖大战的热门话题。

几个月前还在用“本命”代言人正面叫板,现在就换上了一幅含情脉脉、温情告白的口风,真是让人看不懂又忍不住吃瓜。

不得不说,品牌们真的很会拿捏行业热点和用户情绪。踩在饿了么转型的时间点上,美团借12年竞争对手的情怀滤镜拉进品牌距离,让用户在调侃其“戏多”的同时,主动传播了品牌动作,而前期的谐音梗对轰,则是把握了年轻用户的玩梗心理,用低成本的社交话题扩大品牌曝光。

看似矛盾的画风,实质上都是瞄准了用户注意力来巩固市场认知,显现出商业营销的灵活性。

这真是应了港剧里面的台词,商场上没有永远的敌人,也没有永远的朋友。

而在流量瞬息万变的营销战场,“致敬”的商业故事正一次又一次上演。

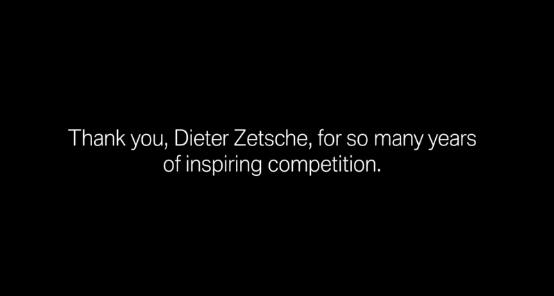

经典的“致敬”如2019年奔驰全球总裁蔡澈退休时,宝马及时推出创意短片,先以温情画面展现蔡澈告别奔驰的场景,结尾却反转呈现他开着宝马i8驶离的画面,配文“谢谢你,为这么多年鼓舞人心的竞争”,既幽默恶搞又暗含敬意。

奔驰随后转发短片并互换文案回应,奥迪也借势互动,三方联动让营销话题持续发酵。作为行业内相爱相杀的实际对手,宝马与奔驰的致敬,既让品牌声量双赢,也成为用户津津乐道的行业佳话。

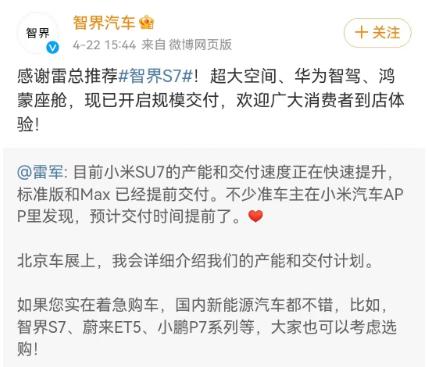

去年小米汽车入局新能源赛道后,雷军也多次以“致敬”友商塑造品牌格局。小米SU7预热时,他不仅发布海报、点亮地标大屏向比亚迪、蔚来、华为等先行者致敬,还在智界S7上市时发文预祝大卖,收获鸿蒙智行友好回应。

小米SU7热销期间,雷军又公开推荐着急购车的用户考虑智界S7、小鹏P7系列等竞品,智界、小鹏纷纷领情回应,既借互动赚足话题,也让雷军“谦逊开放”的个人IP进一步深化。

总的来说,品牌的这种的致敬式营销,核心都是跳出单纯的对抗思维,用高情商互动实现多方共赢。不再是你输我赢的零和博弈,而是借对手的热度为自己引流,同时塑造更成熟的品牌形象。

这类营销能奏效,关键在于抓住了用户的情感需求,弱化了商业竞争的功利感,显示出品牌的份人情味,用户愿意为品牌的格局买单,主动传播讨论,便能让品牌声量自然发酵。

但并非所有 “致敬” 都能收获好评。如果致敬时机突兀、与品牌过往行为反差过大,或是暗含贬低对手的心机,反而会被质疑 “营销过度”“自作多情”“口蜜腹剑”。

回到美团对饿了么的表白,虽然稍微有点儿抽象,但还是用真实的用户福利接住了 “温情戏码”。若只是单纯发文案无实际动作,估计大概率只会被吐槽 “戏多”。

2、如对本稿件有异议或投诉,请联系:info@4Anet.com