在吗?一起围观支付宝“告白”

春节与情人节凑在一起,被支付宝演绎成虽迟但到的告白刷屏。

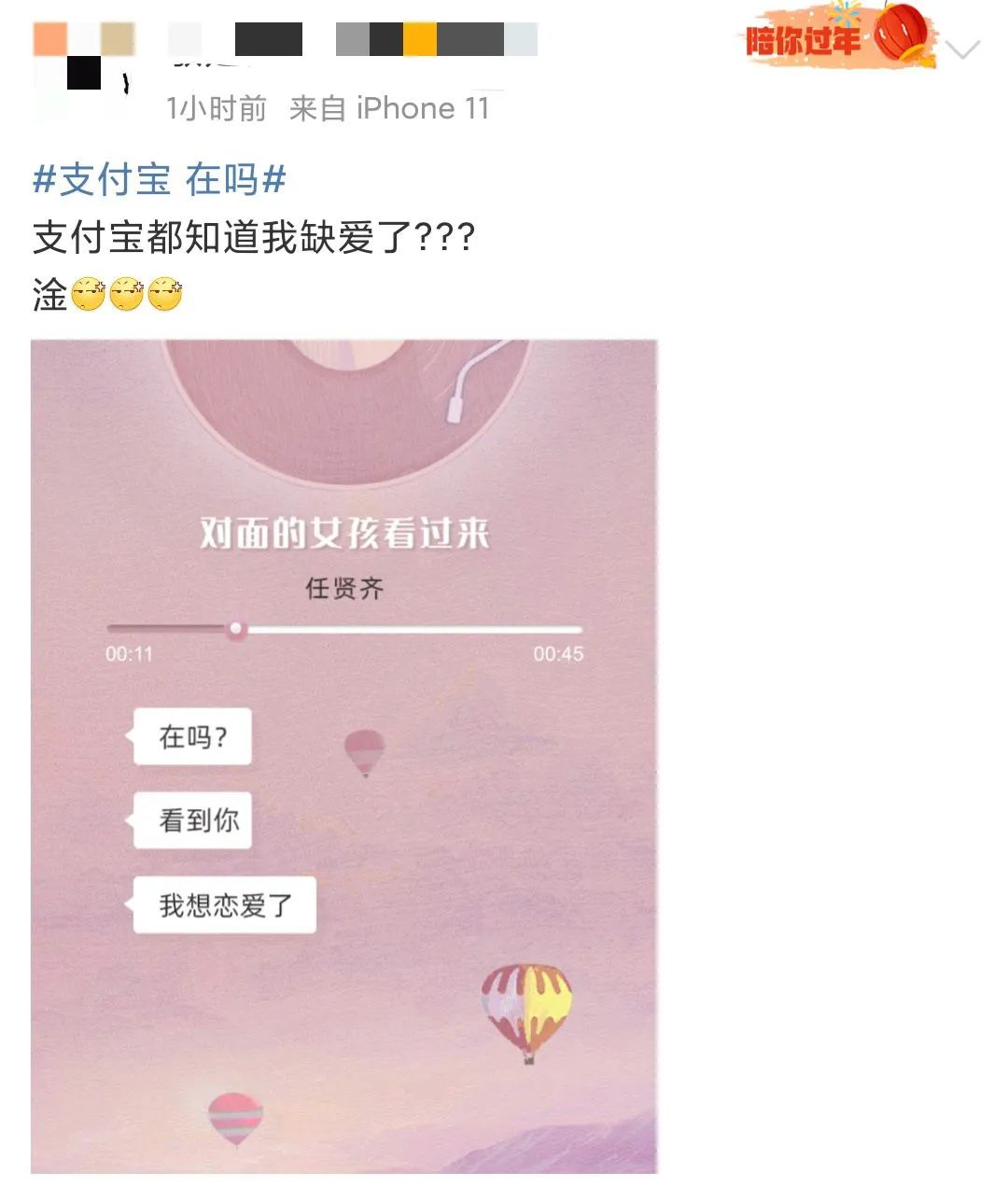

在大年初七开工的这一天,支付宝的“在吗”引发一波比开工大吉的红包更热的朋友圈分享。

这是怎么一回事?

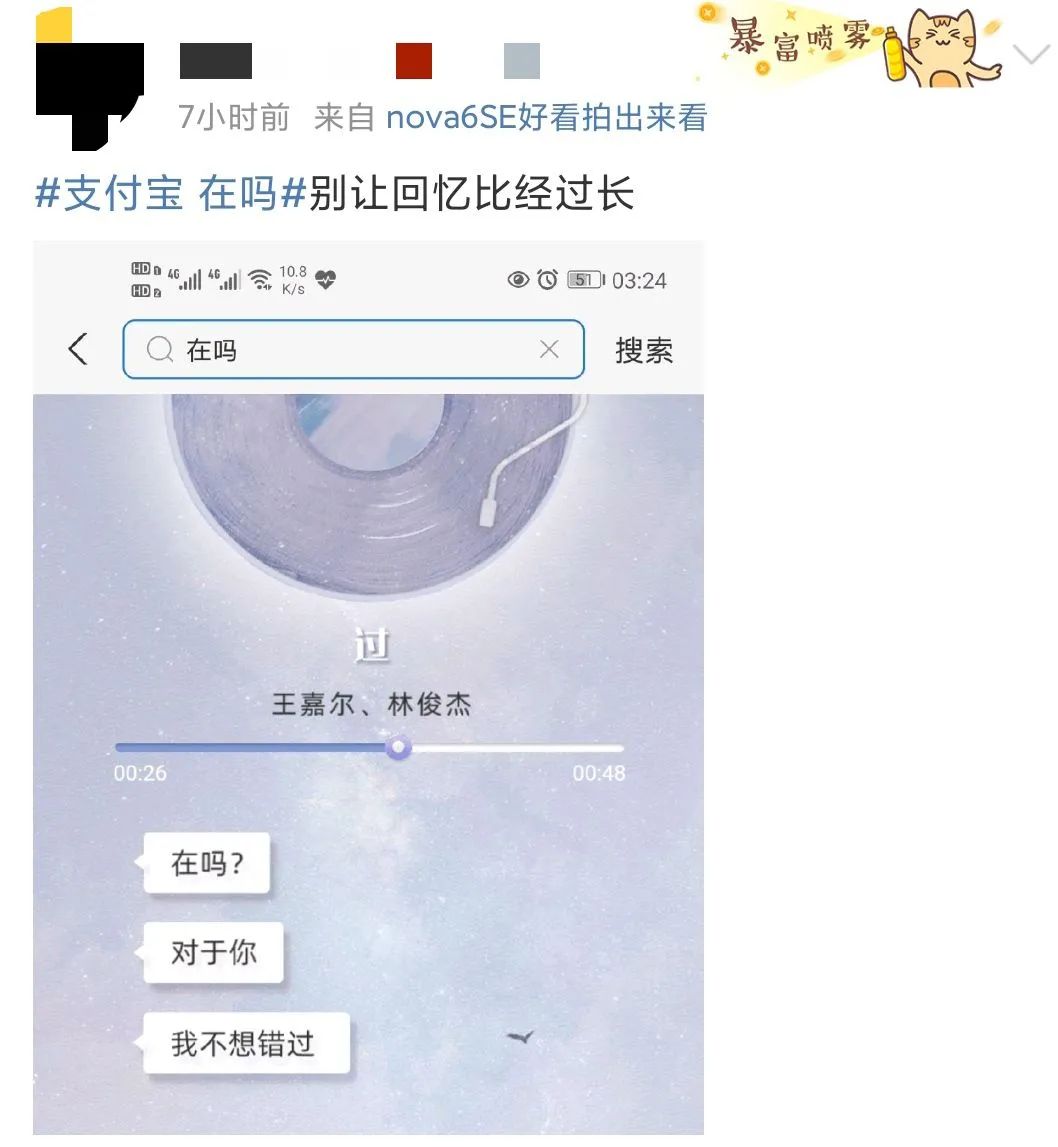

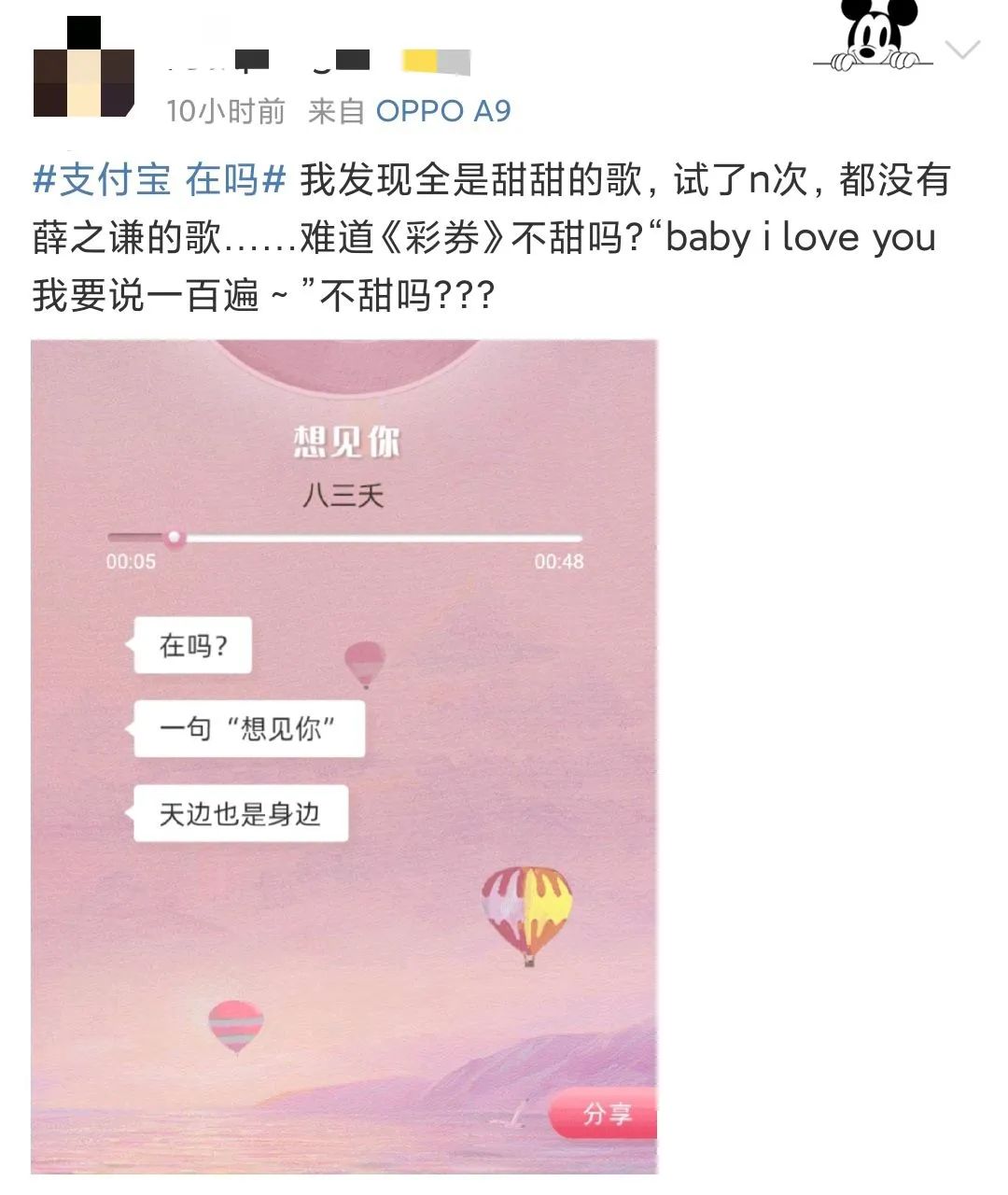

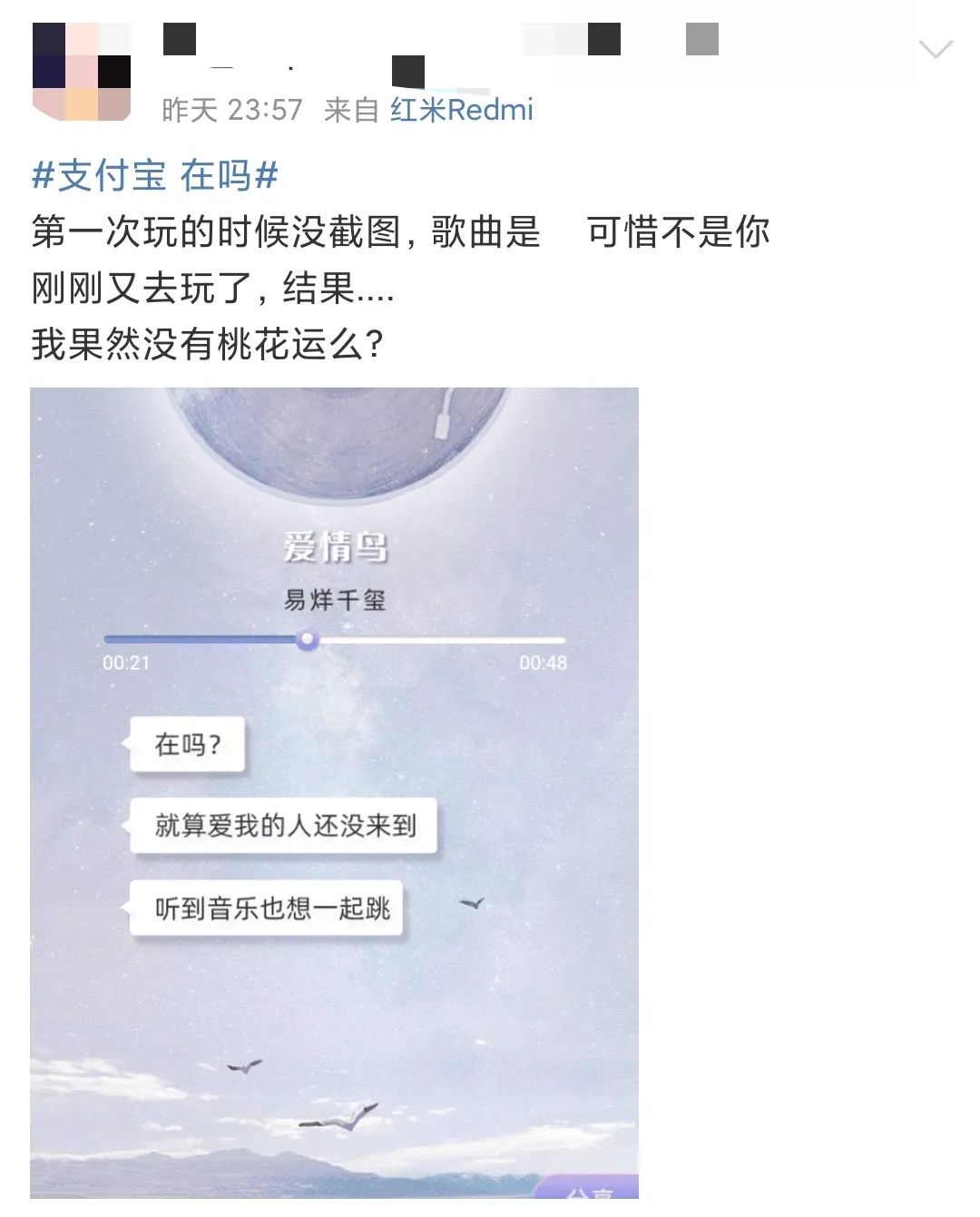

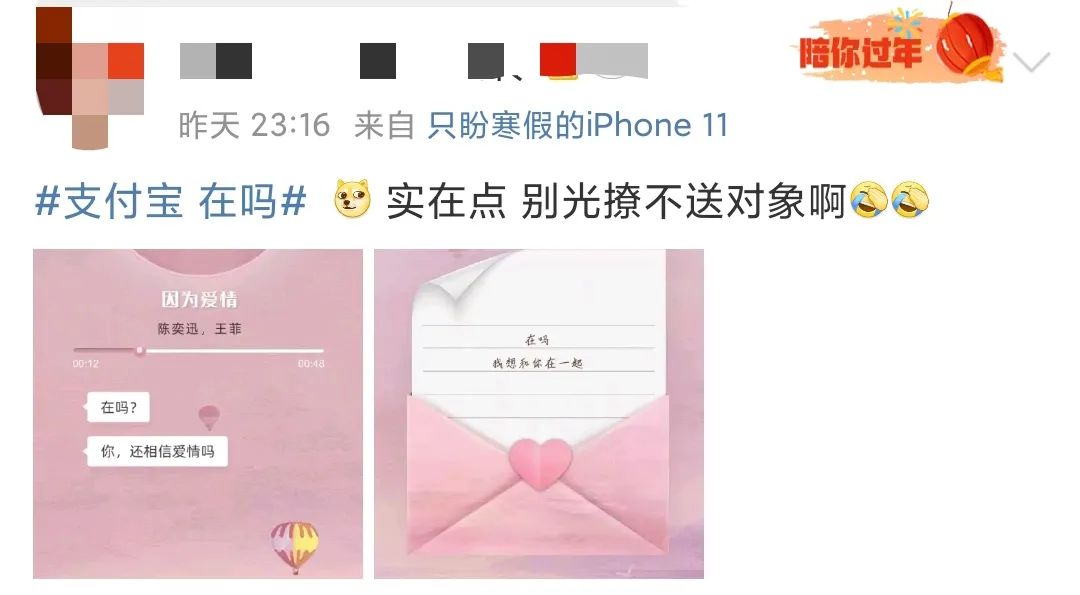

原来支付宝推出了一个活动,只要在支付宝搜索“在吗”,就可以收到一首甜甜的或者有点酸酸的情歌,以及一封略显土味,但绝对深情的情书。

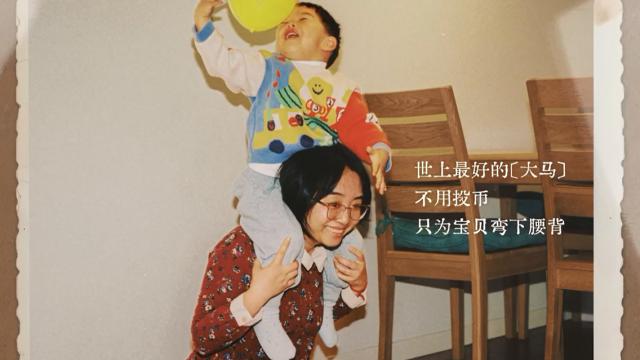

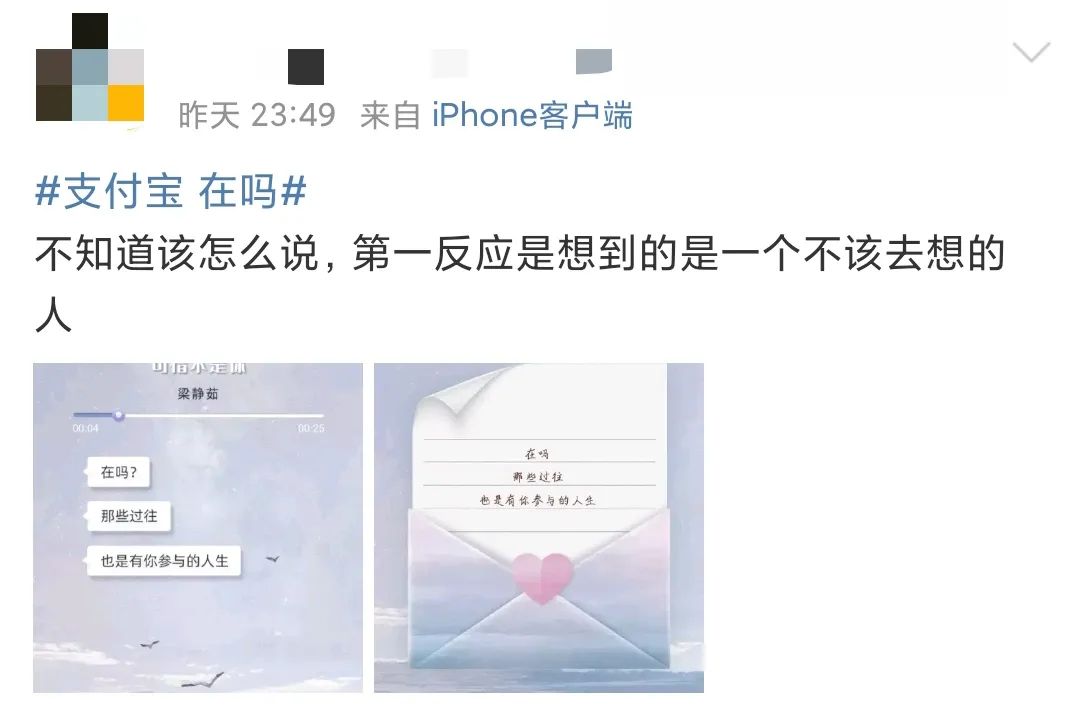

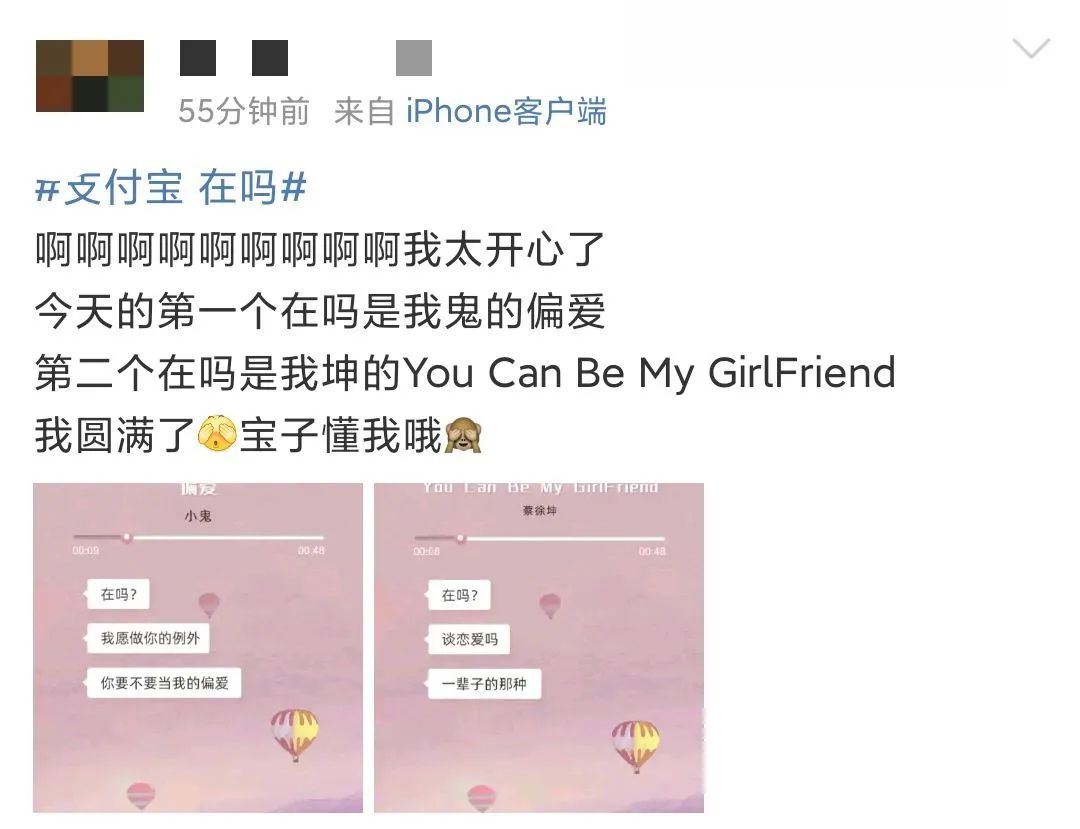

面对着突如其来的“告白”,微博 #支付宝 在吗#话题达2.3亿阅读以及7.3万讨论,众人开始分享自己搜索出的第一首情歌是什么。

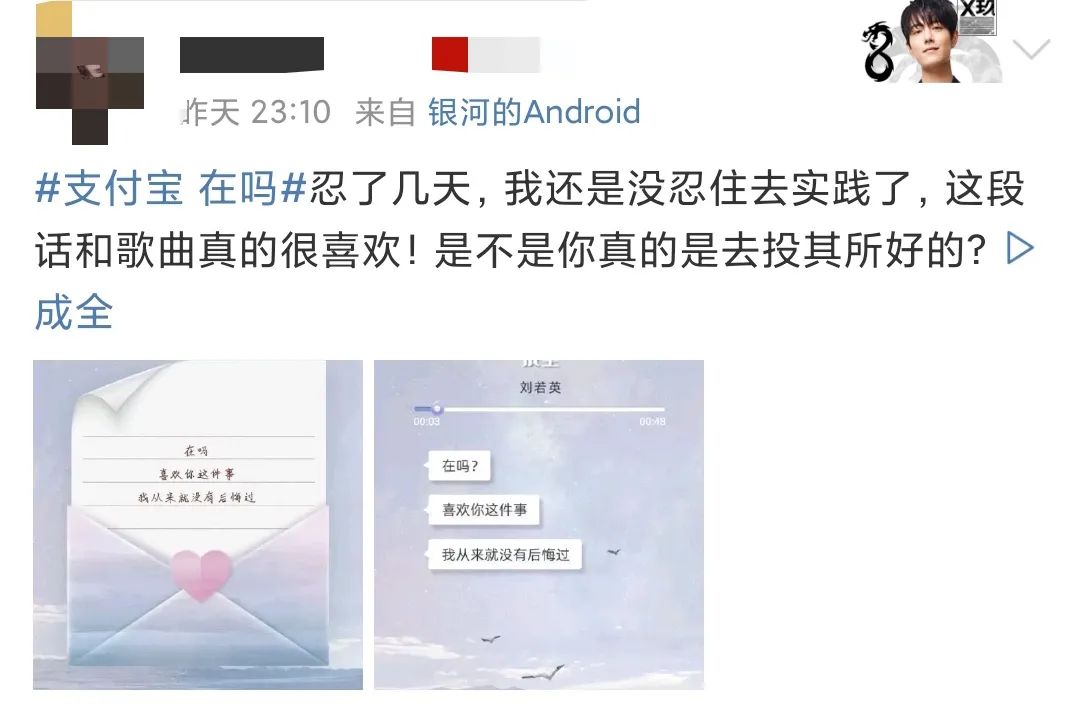

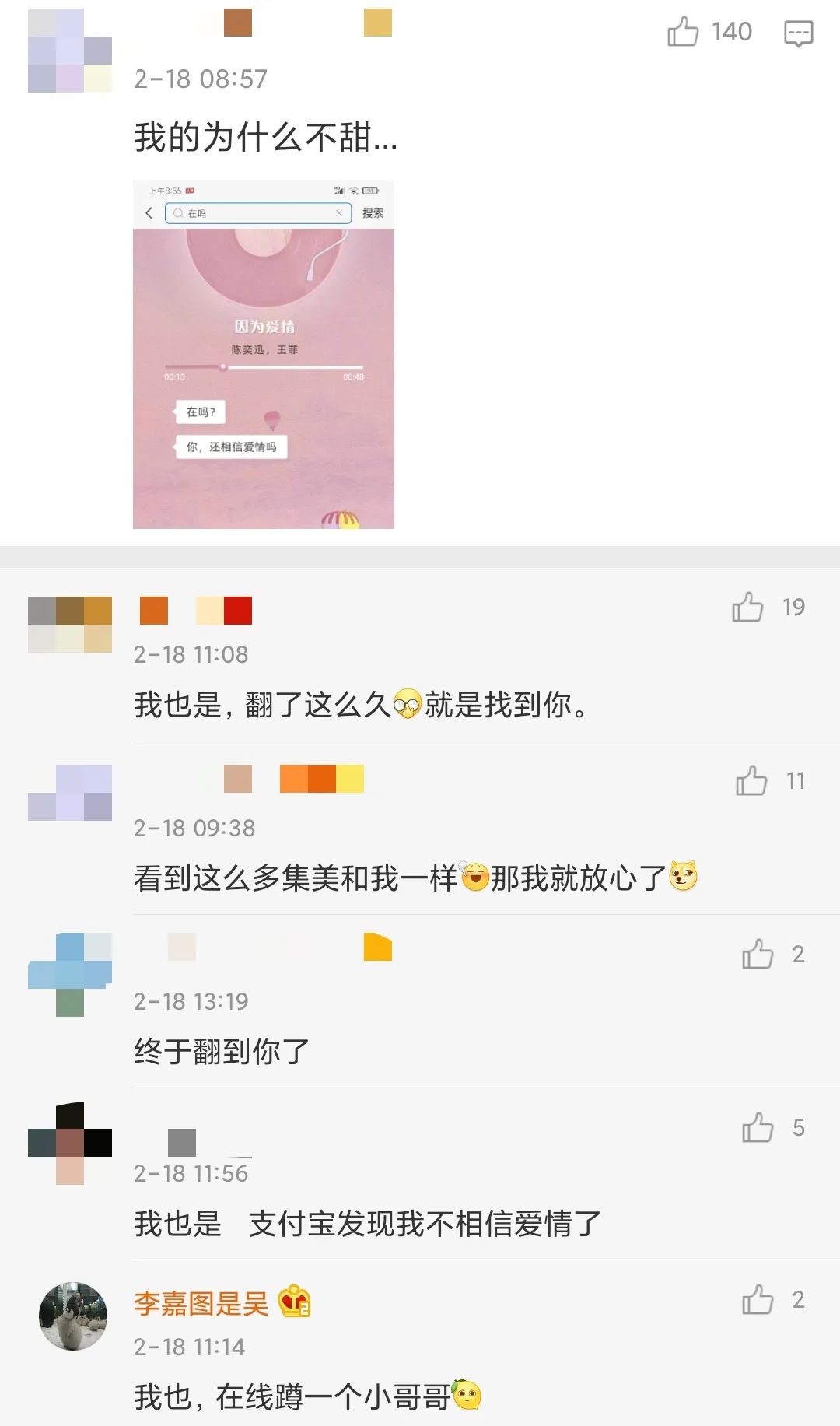

有的人看着着简单又不失情感的文案,转动自己的脑袋,也玩弄起文字游戏,借这一封情书,讲述自己的故事,抒发自己的情感,描绘那一段难忘的关系。

一封大家都能获得的情书,如同一个公开的借口,搭建了自己内心那份情感一个输出的窗口,给那段情一个交代,给自己一个交代。

有的人看不惯着腻腻歪歪的文字,自己动手丰衣足食,但是却写出了单身小技巧。

哪天支付宝有光棍节社会化传播文案的需求,找这批网友准能再创一个3亿阅读的刷屏传播案例(doge)。

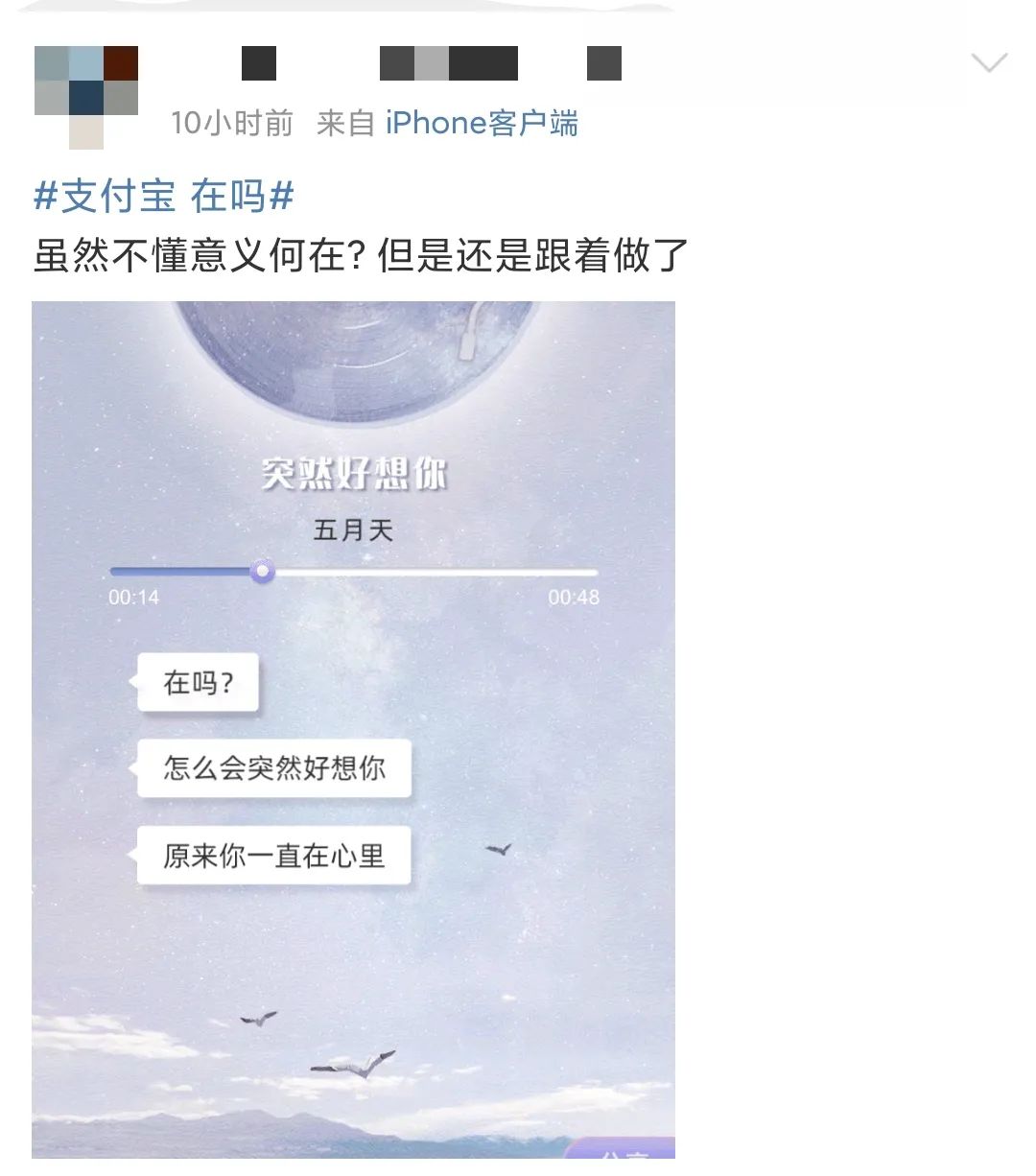

也有看到网络上的人都在分享,还没想明白咋回事,就也加入分享阵营的凑热闹的人。

作为潮流前线的人儿,虽然看不懂这波刷屏,但是就是不能落下。

更有人将情书当成是算命手册,从多次搜索中,总结出自己的未来。

如今我们是社会主义接班人,这些搜索结果只是随机的事情,和人生未来并没有多大关系,做人还是要积极向上,没准自己的那个人就在下一个转角处等着。

或者悄悄把支付宝的这些文案记在小本本上,没准也能在脱单之路上助自己一臂之力(doge)。

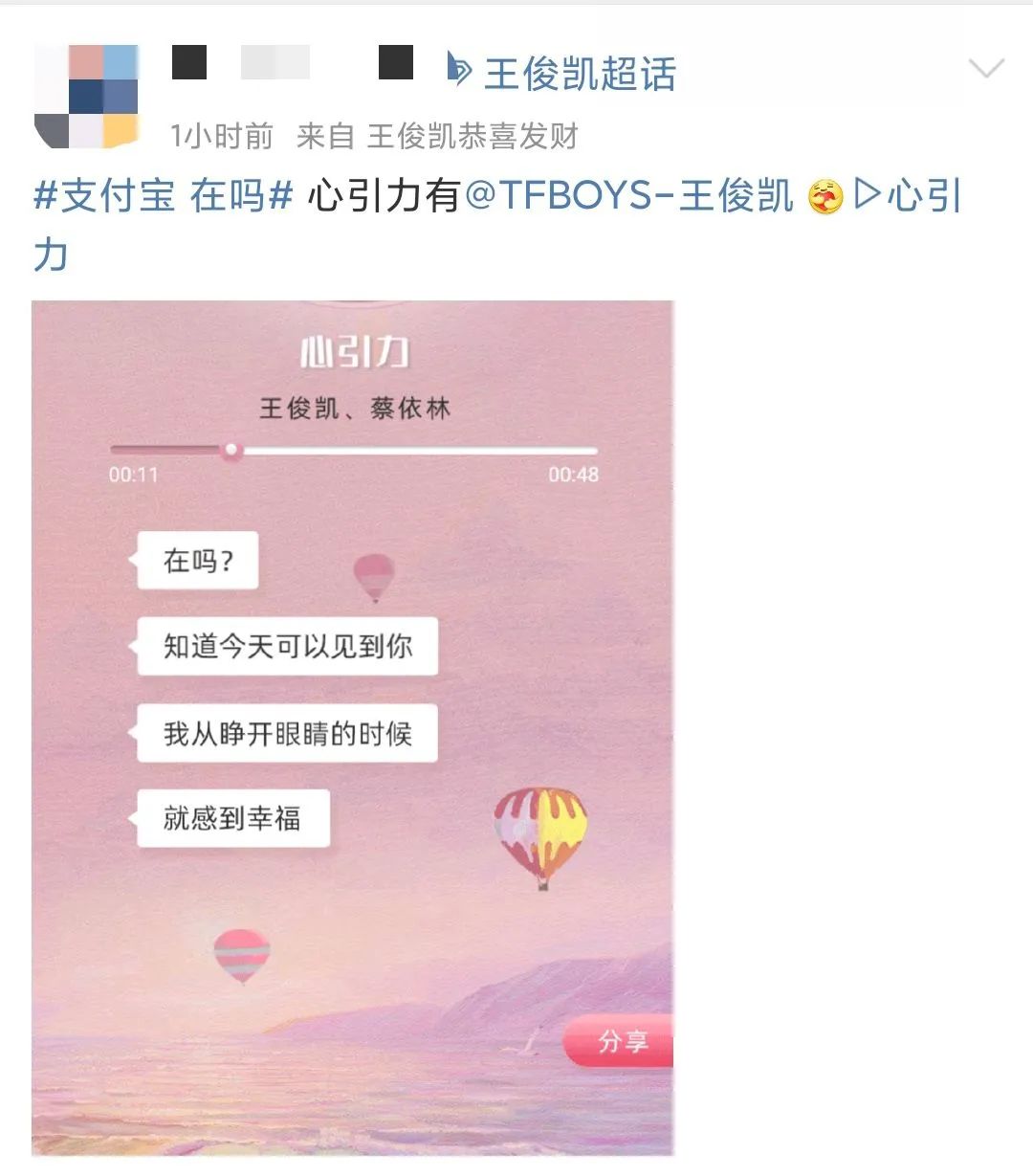

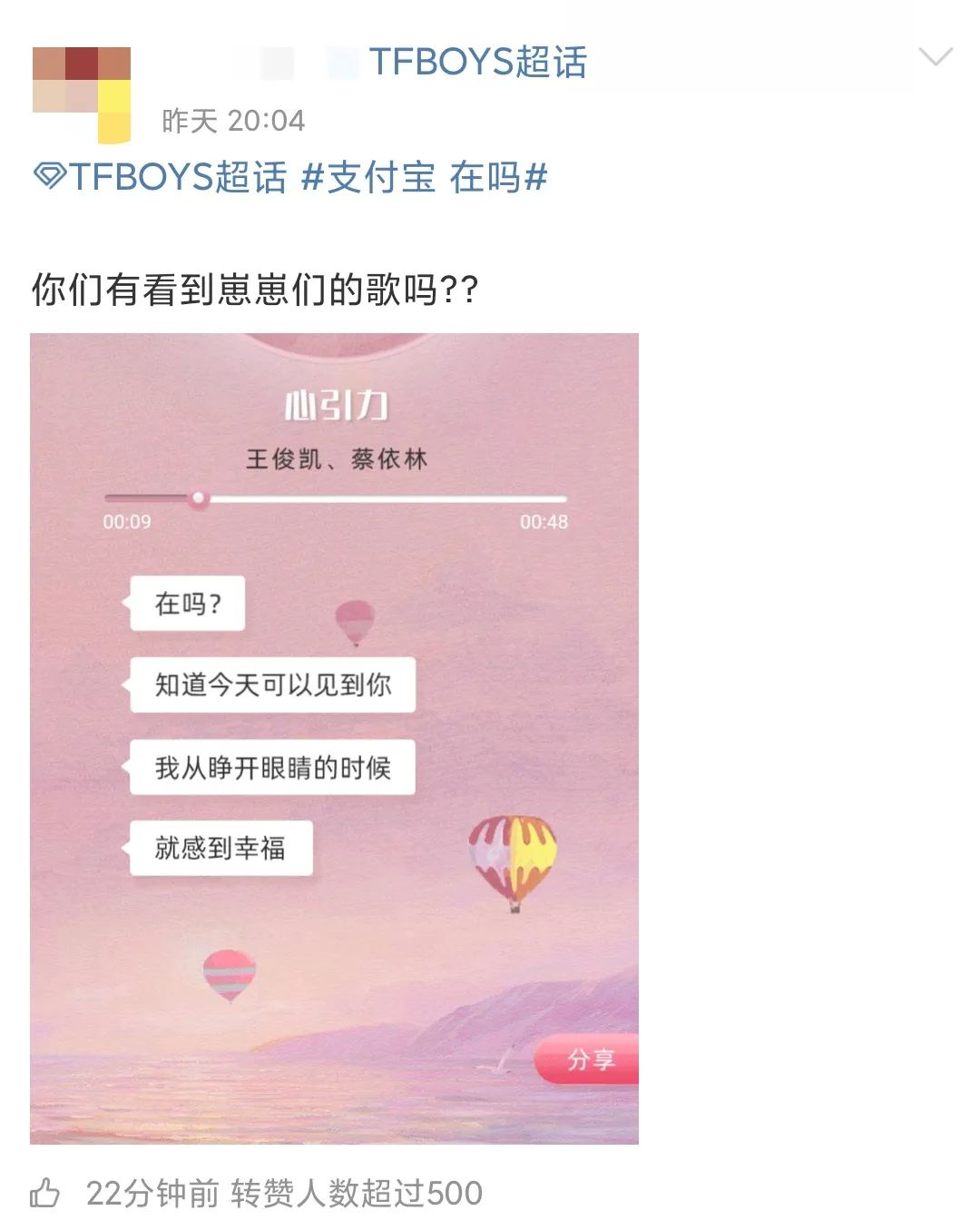

分享自身故事和感受的网友占一波,而另一波玩在其中,乐此不疲的是追星人们。

不少粉丝搜索出自己心爱的爱豆的歌曲,第一时间分享超话,与志同道合的兄弟姐妹分享,没能听到自己喜欢的歌手的粉丝也激起了分享进行质问的冲动。

对品牌来说是一波无形之中利用了歌手人气形成自有流量的妙招。分享不仅为咪咕音乐有此歌手的歌曲版权做了宣告,更为平台更懂你喜欢的,在平台听你喜欢的做了一波免费宣传。

虽迟但到的情人节营销为何能让人自发分享,形成刷屏,对支付宝来说又有何意义?

“随机”引发的好奇心

正如抖音刷视频停不下来,是因为下一个视频的未知带来了一种吸引力,也如抽奖时候,期待下一份幸运会降临自己身上一样,莫名的期待,更如当下流行的盲盒玩法,对自己将会收获马云爸爸递过来的什么样的情书和情歌,抱有强烈好奇和兴趣。

好奇心是一种驱使人行动的心理动机,例如悬念的制造、预告的发布都是利用了人们对未知的好奇进行的视线吸引的方式。

支付宝不是有结局的短片预告,不是有官宣消息的悬念制造,是随机结果的方式,进一步增加了人们对随机结果相比固定答案更能体现个性特征,更像量身定做的感受,如同一个身份标签、社交货币,刺激年轻人们转发分享的欲望。

当然,用户不只是对向支付宝发送“在吗”能获得什么样的情话、哪一首情歌产生兴趣,用户更对他人获得了哪句告白,有没有人和自己一样充满好奇。

根源于身份表达的欲望

在年轻人越来越不敢主动,恋爱不如赚钱等单身心思越来越重的时代,情人节不再只是恋人们秀出恩爱的主场,更成为了单身人士秀出自己单身身份,间接传递渴望有人来撩的心理活动。

根据民政部数据,2018年我国的单身成年人口高达2.4亿人,有自己能过好都不容易了,不愿意凑合,老了都可能离婚等想法的人数不胜数。

虽然有不少选择主动单身的人,但是也有不少人一直在等在着天天爱情的到来。这是正是他/她们转发这封来自支付宝的告白情书的原因。

赋予老梗新内涵

跟风的背后,不仅有用户心理的助推,更有本身网络热梗的熟悉感加持。

“在吗”是一句被网友吐槽的无意义语句,“有事说事,不说什么事,我怎么知道我在不在”是对收到此话的内心戏,尤其在春节期间,只想在家做咸鱼的社会人,更不爽同事、许久不联系的朋友、领导一句让人心慌的“在吗”。

支付宝利用这个一出现就能令人们神经紧张的老梗作为214情人节营销的核心内容,不得不说极具吸睛效果。而通过支付宝与甜蜜情歌、土味告白的绑定,这个老梗又增添了新的内涵。

年轻人们对“在吗”有了新的认识,在往后每一次出现“在吗”的场合,都能联想到支付宝的“告白”,“在吗”成了支付宝的另一代表词,不断加深品牌与年轻人生活场景的联系,建立品牌时刻与用户在一起的印象。

写在最后

在流量分散的时代,想要制造出刷屏级的案例并不容易,互动过于繁琐、内容过于复杂都不利于传播,支付宝此次是借熟悉的网络梗,搜索后即刻呈现的快捷,简单以自发分享传播的文案。

小元素拼凑成情人节最易记忆的内容组块,不仅为品牌年轻会玩的形象再刷新,更为未来其他刷屏案例提供了参考借鉴的意义。

2、如对本稿件有异议或投诉,请联系:info@4Anet.com