当公共厕所标识的设计视角反转后,我沉默了

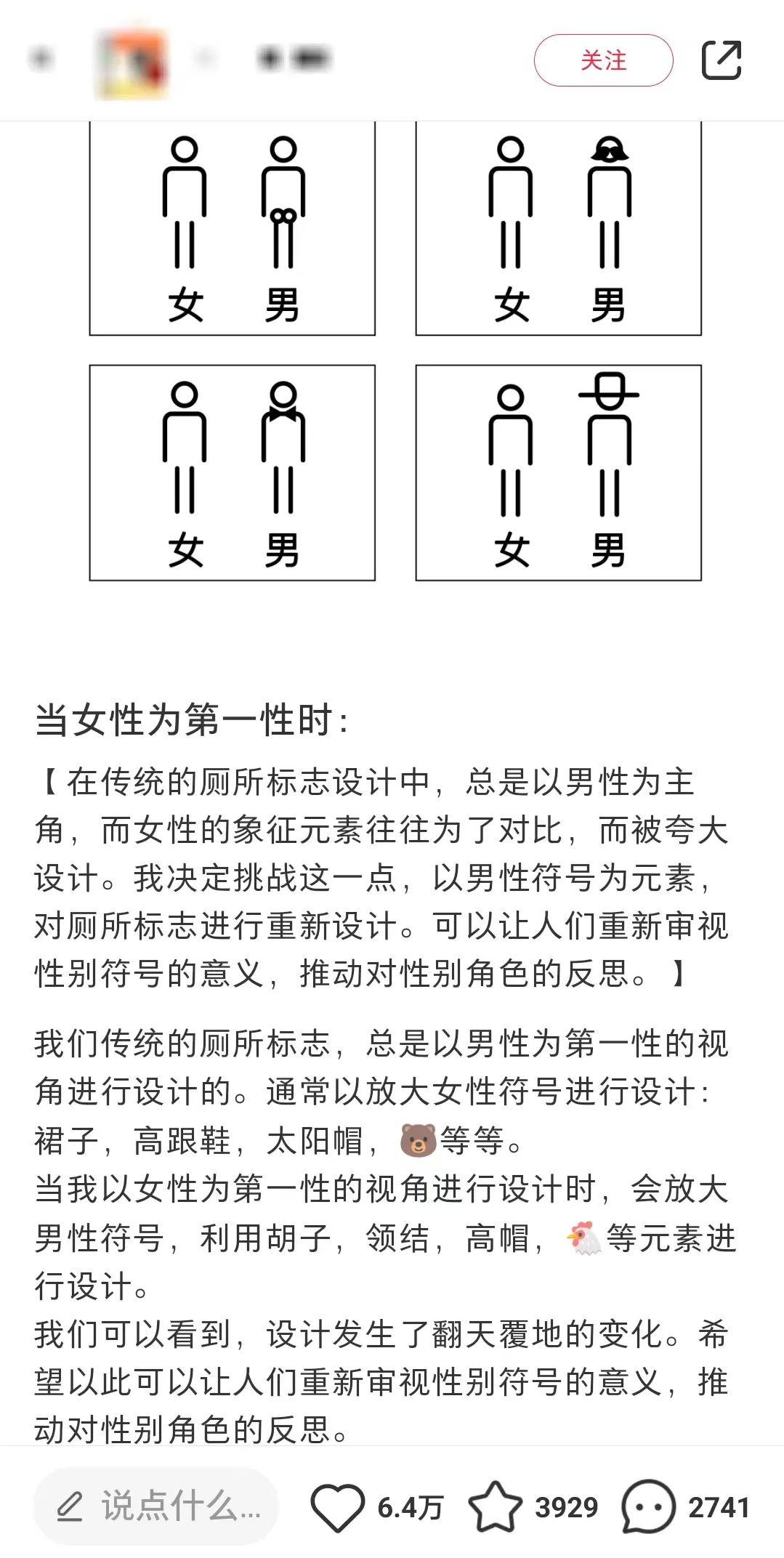

大家好,最近在小红书刷到一个挺有意思的帖子,博主尝试将公共厕所的标识以女性为第一性设计,当视角反转以后,大家发现,隐藏在设计语言之下的,两性之间主客体的地位变得一目了然。

博主在帖子中说明,传统的厕所标识,总是以男性为第一性的视角,通常以放大女性符号进行设计,如裙子、高跟鞋、太阳帽、胸部等。

而博主以女性为第一性的视角进行设计,则选择了放大领结、胡子等男性符号。

图源小红书用户:ID3889622592

这里解释一下,波伏瓦的《第二性》是一部社会学专著。在她的论述中,“第一性”通常指的是在社会、文化和心理层面上占据主导地位、被视为正常或标准的性别角色。与“第一性”相对,“第二性”则指的是在社会、文化和心理层面上处于从属、被动或被边缘化的性别角色。

这确实是一个比较有意思的现象,我们仔细观察平时所看到的公共厕所的标识,可以发现很多这样的例子:代表男性的标识并没有体现出显著的性别特征,而代表女性的标识,则像是在男性标识的基础上,针对日常生活中人们普遍认同的女性特征做放大处理,也就是说,在这样的标识设计中,男性是默认选项。

为什么设计师不将没有明显性特征的小人儿作为女性的标识,在此基础上去设计男性的标识呢?就像博主设计的那样,当普通火柴人的标识被默认为女性,下半身加上两个圆形图案就变成男性,这样的画面令人忍俊不禁,但同样的设计思维,却是广泛地被应用到了女性标识的设计上,没有人会觉得好笑。

卡罗琳在《看不见的女性》一书中,用大量案例阐述了这样一个现象:女性在设计领域被系统性忽略了。

其中有一个让我印象深刻的案例:智能手机的屏幕尺寸,被设计得更适合男性的大手,对女性来说太大了。典型的表征是,女性在使用智能手机时,单手回消息和拍照变得没那么容易。

再回到最初谈论的话题,不难发现,不管是前面提到的公厕标识的设计,还是智能手机的屏幕设计,都有一个共同点,也就是“将人默认是男性”的思维。

看到这里,也许有朋友会困惑:厕所的标识难道不是为了起到引导作用,以及辨别性别吗?为什么还要关注其中的意识形态呢?从个人理解出发,这其实是见微知著的,正是看惯了类似的设计,才造成了设计者也陷入这样的思维定式,在设计男女都会使用的产品时,优先考虑男性的需求,哪怕,它们有可能给女性造成不便。

关于厕所标识如何区分男女,这个话题每隔一段时间就会引发小范围的热议。

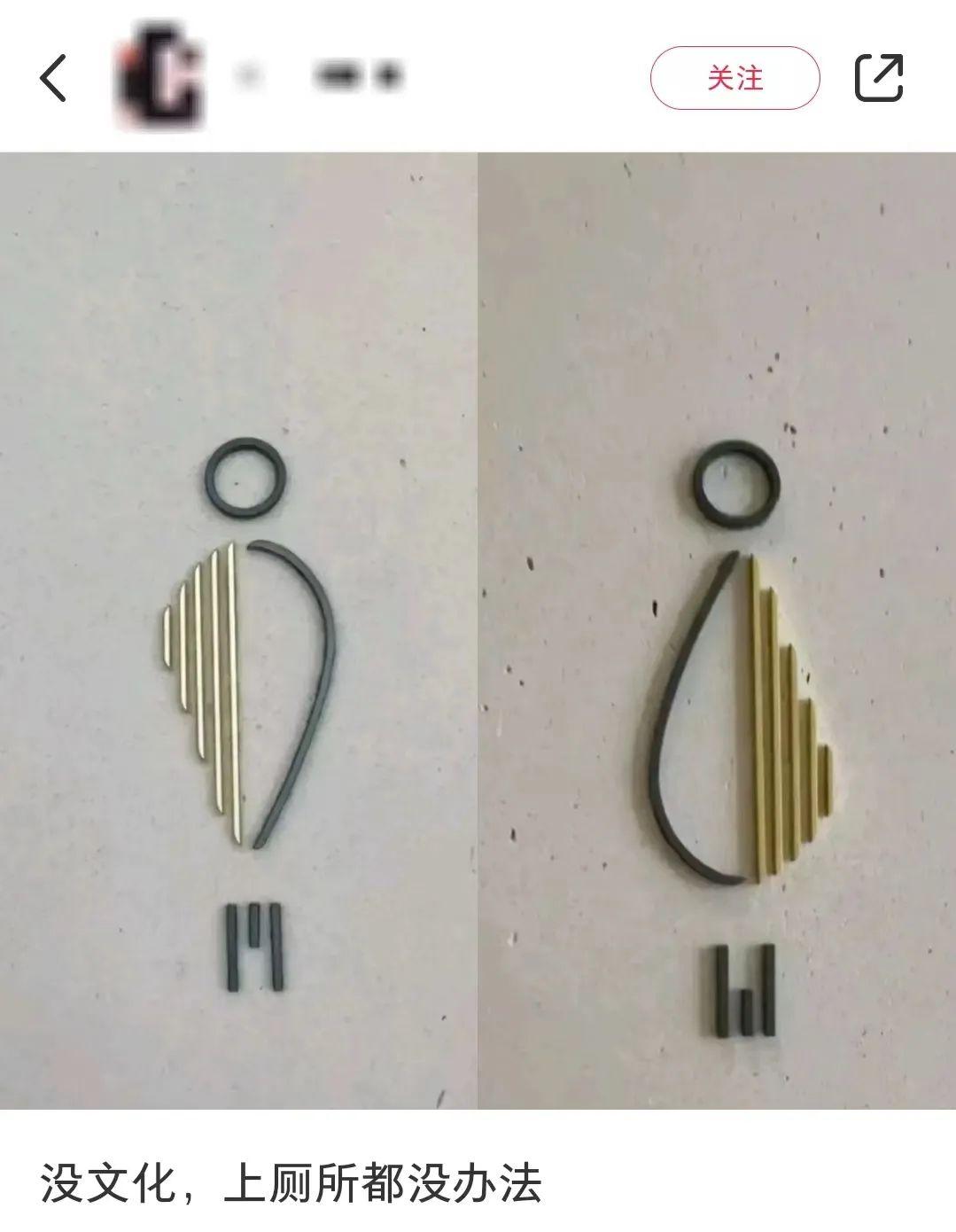

有些标识同时考虑了男性和女性的特征,没有显著的“第一性”和“第二性”的区别,然而图形过分简约,以至于特征被模糊了,增加了人们的识别成本。

有的可识别性很强,但过分具体,显得有些滑稽。

还有的选择以“Women与Man”的首字母、“♀与♂”等作为区分标识所代指性别的主要依据,却没有考虑到通用设计的原则要求这些标识简单而直观,不因使用者知识、经验的差异而受到影响。

经典的标识采用无性别特征的蓝色小人代指男性,有裙摆的红色小人代指女性,毫无疑问,它们的可识别性很强,但或许是出于美观性、高级感等因素考虑,这样的标识渐渐被各种创意性图标所代替。

但这样的标识其实也有文章最初提到的问题,即:默认普通的(有头部、躯干、四肢,没有性特征)火柴人代指男性,在此基础上增加裙摆设计的图形代指女性。看惯了这样的标识,自然而然也就接受了这个设定,再去适应其它的创新性标识,就没那么轻松了。

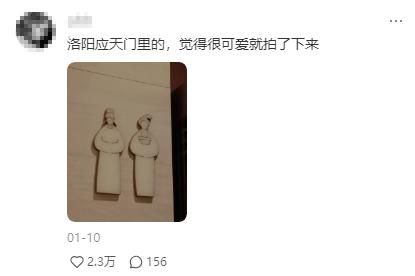

像这样的标识,既美观又直观,并且几乎不含隐形的性别偏见,但如果非要找茬,男性戴高帽,女性挽发髻,男性着长袍,女性穿襦裙,也可以被认为是一种刻板印象。

在我们身边,或许很难找到让所有人都满意的厕所标识。最重要的,不是让厕所标识被设计成“找不到厕所”的样子,而是意识到我们日常生活中随处可见的设计,并不是存在即合理的,而是本身可能存在偏见,但习惯了偏见,就不会想到要去消弭偏见。

2、如对本稿件有异议或投诉,请联系:info@4Anet.com