认养一头牛广告被指冒犯打工人,网友:不背这锅!

网络上很多上班族都喜欢自称“牛马”,为了手头多点盈余,不得不为五斗米折腰,把自己训练成合格的打工人,坚强又辛酸的。

可能你并不是太想上班,但是没有办法,班味儿好像已经变成了一种时髦的文化现象,列表里的同龄人把工作动态当说说一样发,在餐馆吃饭,邻座又在高谈什么大生意,就连地铁站和自媒体的推文也句句不离“打工人”“求职”“奋斗”,云云,就像我现在一样,班味儿太大,熏得人眼睛疼。

有人在负重前行,就有人在岁月静好。当打工人在叫苦不迭的时候,那一个个乳制品和连锁餐饮品牌,却变着法地打广告展现动物们的生活品质,让观众看到,什么叫牛马过得比人好。

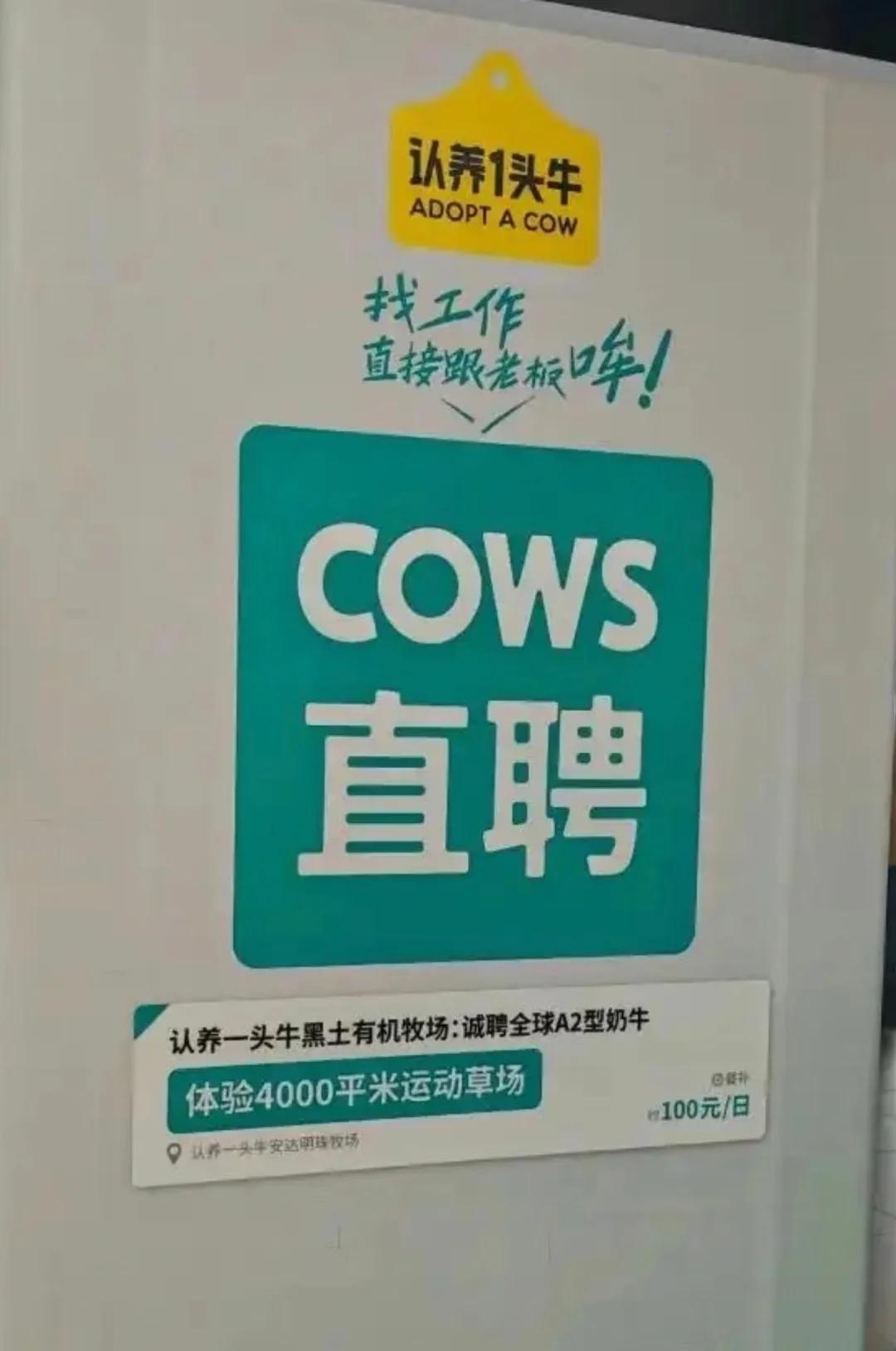

大家都知道,boss直聘有一句很经典的广告语,“找工作,我要跟老板谈!”

最近,认养一头牛也依瓢画葫芦,从boss直聘那里获得了设计元素授权,做了个奶牛招聘广告,杭州、上海多个地铁站内,认养一头牛的海报广告语显示,“COWS直聘,找工作,直接跟老板哞!”

在一些小区电梯、户外LED大屏上面,认养一头牛的广告则写着“跳槽吧!奶牛”“听说你们场晒不到太阳?来认养一头牛黑土有机牧场,享受一年2600小时日光浴!”将奶牛生长的牧场环境,与求职招聘话题关联,快速吸引话题度,为品牌带来更多的关注度。

这些广告的意图很明显,言外之意,奶牛繁育环境好,生活质量高,以此暗示乳品品质佳。

虽然文案关联了职场话题,不过,品牌的目标目标消费者并不是单纯的上班族。借着跳槽、找工作的由头给牛乳打广告,又隐约揶揄了一把上班族。

所以就有观众反映,看了广告被冒犯到了。简单打个比方,牛马可以说自己是牛马,别人不可以。

图源:小红书用户

但多数网友还是认为,这也没啥冒犯的。举个最简单的例子,做广告的不也一样是上班的,就不能自嘲一下吗?

图源:小红书用户

总之,就是各有各的理。关于这种表述的争议,我们暂且不谈。从广告创意角度出发,牧场的环境,关联着消费者对优质奶源的想象。

过去我们经常可以听到关于外国的牛“喝啤酒、按摩、听音乐”的奇闻轶事,这便是一种营销包装,通过奢侈养殖来制造营销噱头,又以养殖过程给予牛的精神体验来满足消费者对高端食材的想象,从而实现品牌溢价。

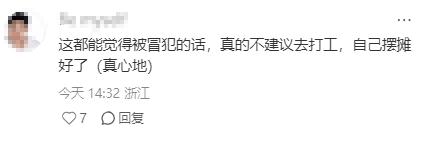

去年年末,每日鲜语就在上海的地铁站投放了一系列地铁广告,借助地铁站立柱的海报及LED显示屏等,展示奶牛的幸福生活,如在草场奔跑、晒太阳、咀嚼鲜草等,引导行人放慢脚步,在忙碌的通勤中感受到宁静和放松。

不难看出,文案当中“拒绝996,每天工作1.5小时,其他时间自由自在”,带有一定的隐喻含义,地铁站作为上班族通勤聚集地,这一广告通过动物关怀,让上班族们看到自己所渴望的“work-life balance”的生活,变相地将打工人对理想生活的追求投射到了动物身上,传递了“对牛越好,鲜奶越好”的理念。

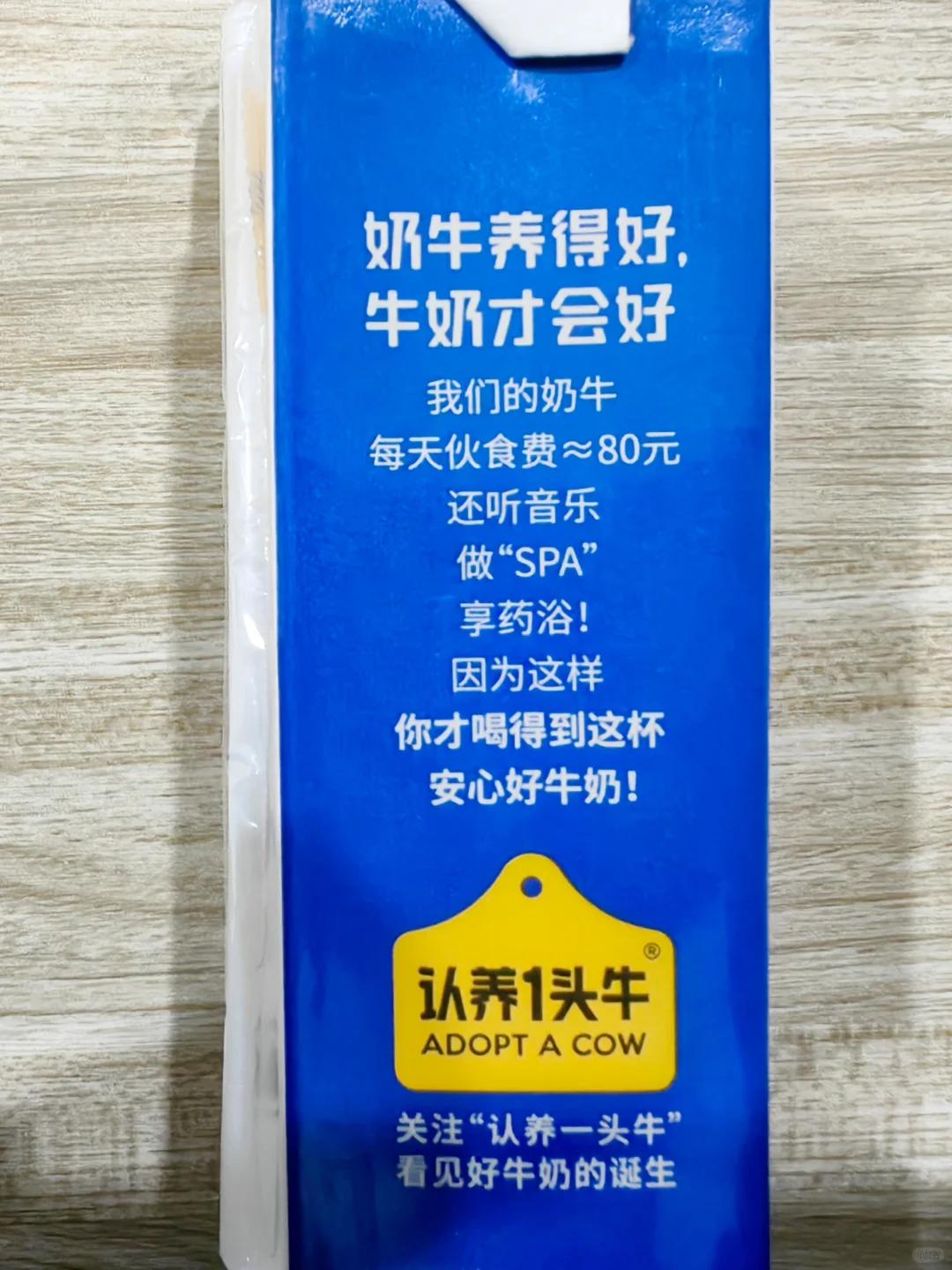

认养一头牛的广告也一直宣传奶牛的生活,像是这款包装上的文案,“我们的奶牛,每天伙食费≈80元,还听音乐,做‘SPA’,享药浴!”就给人一种,奶牛的生活品质很高的感觉。

不过文案当中的表述,“因为这样,你才喝得到这杯安心好牛奶”也引发了一些小小的争议,被指有种自吹自擂的傲慢感。

判断牛奶品质如何,其实有很多评判的指标,首先是看营养成分,比如蛋白质含量;还有看质量认证和口感;当然,还可以关注奶源和生产工艺。

不是所有的消费者,都是成分党。为了给消费者可感知的品质承诺,很多乳制品品牌选择了构建自己的“自然哲学”。

从溯源牧场,到科学养殖,去构建品牌的立体化感知,最重要的,是建立认知锚点,让消费者感受到,这个品牌是值得信赖的。

但这种营销方式也并不是一直灵验,品牌所讲述的故事与产品本身,并不能构成逻辑闭环。

关注乳品牌的朋友可能会看到,认养一头牛早期是以认养模式起家的,包括云认养、联名认养、实名认养,本质上是为了提升消费者对品牌的参与感。

为吸引用户办卡,认养一头牛还推出了 “分享家” 概念,用户通过拉新办卡可获得最高 15% 的提成2。此后,分销模式升级为 “养牛合伙人”。总之,是一种类似微商的分销模式。

2023 年 1 月 12 日,证监会发布《认养一头牛控股集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见》,2023 年 1 月 12 日,证监会发布《认养一头牛控股集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件反馈意见》,其中就包括认养模式的合规性问题,以及奶源自给率问题。

据招股书显示,2019 年其纯牛奶 和酸奶产量100% 依赖光明乳业等外协加工。外界质疑认养一头牛是“贴牌奶”。

不过,品牌也在慢慢改善早期现状。为回应争议,认养一头牛已在2023年4月关闭相关小程序,逐渐与认养模式进行切割。随着发展,认养一头牛大力投入上游牧场建设,据媒体消息,2024 年,认养一头牛拥有 9 座牧场(7 座自营、2 座联营),奶源自给率超 95%。

那么再回到原先说的广告是否冒犯的问题,可以看到,当很多人对于工作有着自己的意见看法时,就形成了打工人文化,而随着这种文化发展形成一种青年亚文化,慢慢地就被商界收编了。很多品牌捕捉到这种情绪,通过玩梗的形式,靠近年轻人的社交语境,从而俘获观众的共鸣。

图源:美团踏青季短片

但同时,网络文化的存活周期其实是非常短暂的,就像存在打工人文化当中的某些分支,部分疯感表情包之类的。品牌需要做的不仅是捕捉情绪,更要提供情绪转化的解决方案。如果一味地玩梗,而又不能够展现自己的共情力,就会给人一种消极的感觉。对此,你怎么看?

2、如对本稿件有异议或投诉,请联系:info@4Anet.com