“处女地” 文案引发骂战,迪卡侬紧急下架

有一个词大家可能会熟悉,“virgin land”,记得以前英语课本上把它翻译为“处女地;未被开垦或利用过的土地”。

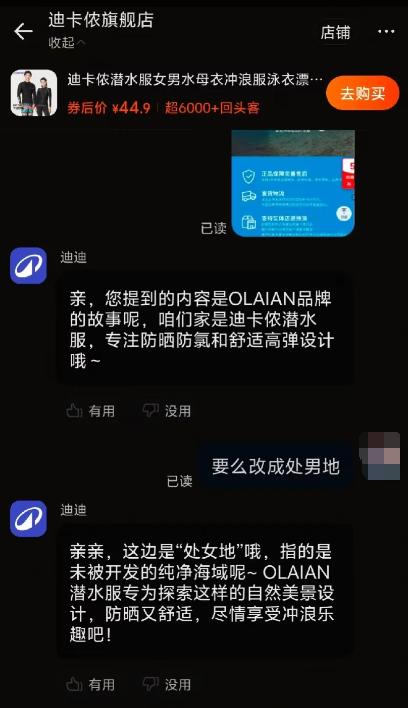

最近,迪卡侬因为在官方店铺中,使用了“处女地”一词,引发争议。

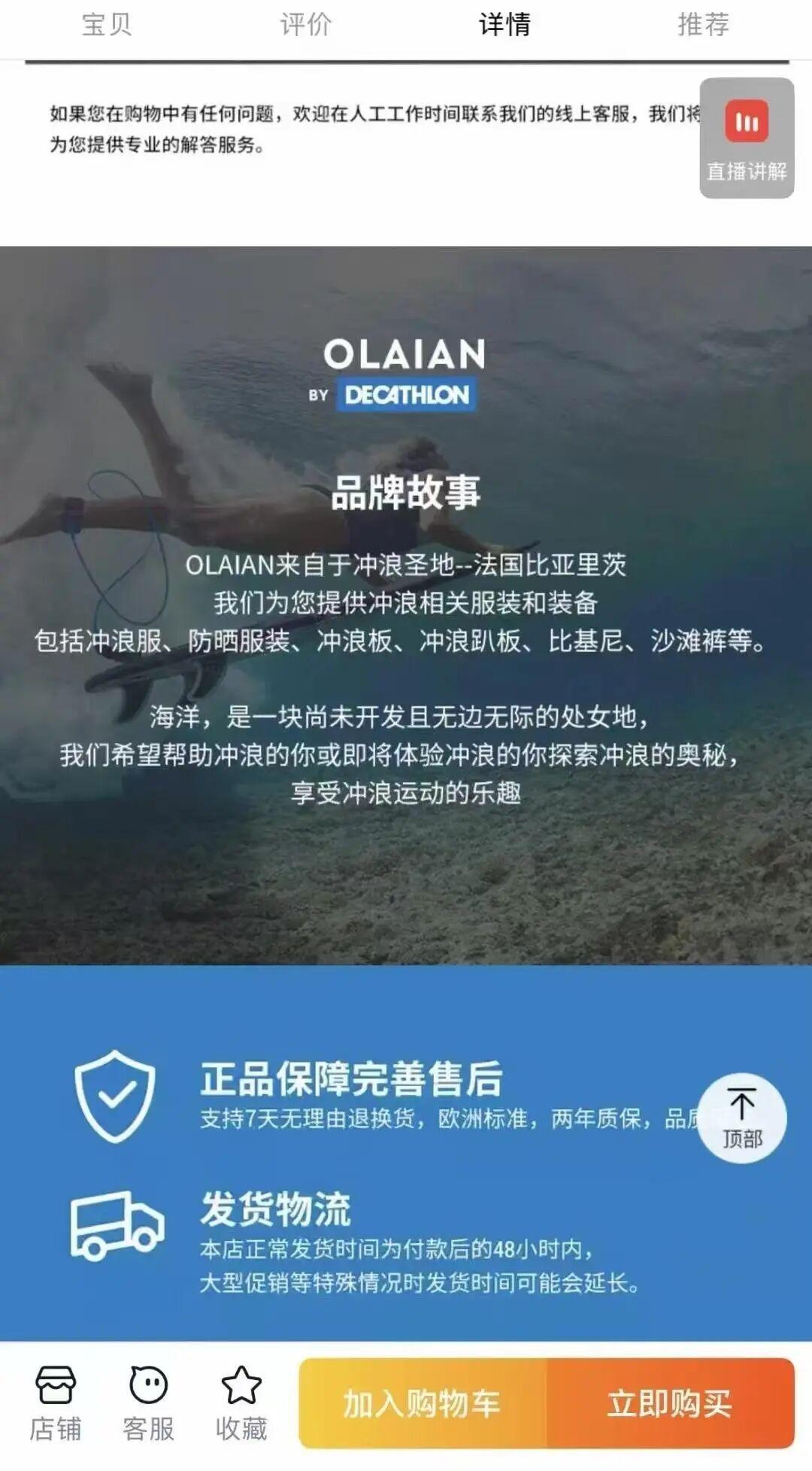

在介绍潜水服装备时,详情页文案将尚未开发的海洋形容成“处女地”,原文是“海洋,是一块尚未开发且无边无际的处女地”。

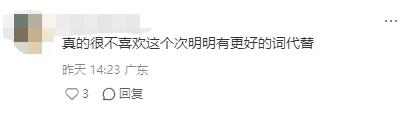

很多女性网友表示,不喜欢“处女地”这个词,觉得很恶俗。

于是,网友就找到了迪卡侬旗舰店,表达自己对文案的不满。

还有网友还专门写了法语版的投诉信,发送到迪卡侬法国总部的邮箱。

随着讨论声越来越大,迪卡侬官方已经关注到了舆情。

据南方网9月16日消息,针对此次事件,迪卡侬有关负责人回应表示,“迪卡侬已经关注到消费者对于网站页面信息的反馈。品牌对此高度重视,全网下架相关内容。迪卡侬尊重人、社会、自然的健康和谐发展,始终致力于为所有消费者提供安全、健康、美好的运动体验。再次感谢消费者及各界专家的监督与建议。”

目前,在迪卡侬官方店铺中,这一页介绍已经不可见。

在社交媒体上,网友们并非一边倒地支持这种向迪卡侬表示抗议的举动,在部分网友看来,这种呼声“过于敏感了”。

像一些网友就表示,“别说是处男地,就是说是雏男地都没意见。”

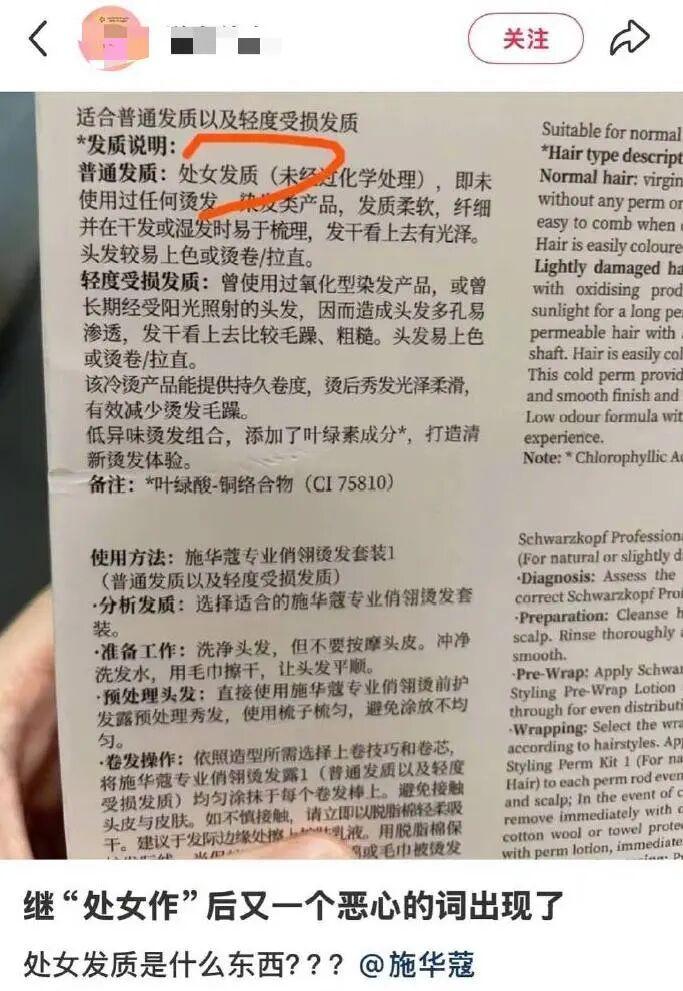

这次迪卡侬官方店铺详情页引发争议,很容易让人联想到前不久在施华蔻身上发生的类似讨论。

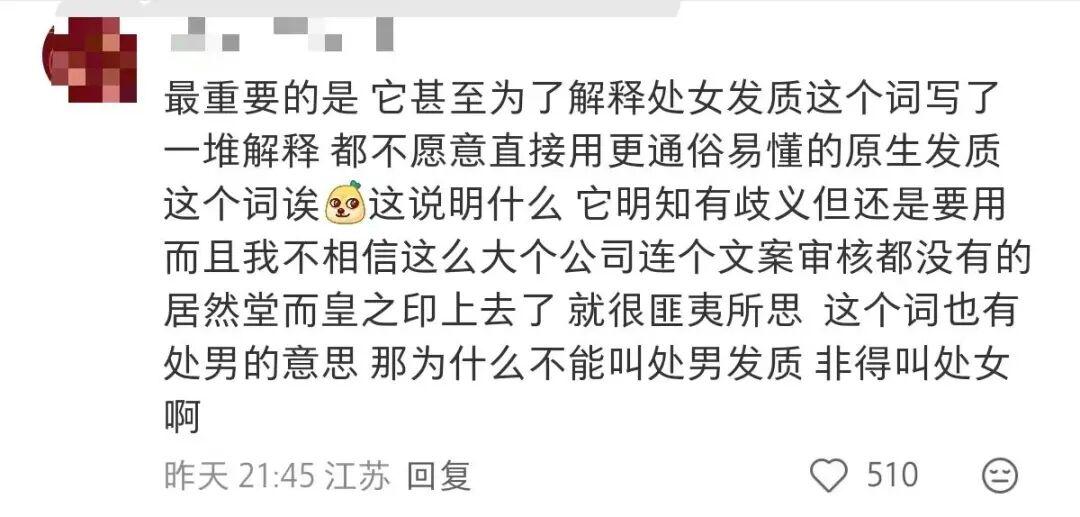

当时有网友发现,施华蔻的一款烫发套装产品在包装上使用“处女发质”一词来形容未经过化学处理的头发,相关帖子热度飙升。

本身以处女作为前缀的词汇在女性用户中就存在较大争议,再加上“处女发质”这种说法在我们普通人看来的确很少见。因此对于施华蔻的文案,很多女性网友表示感到冒犯,认为施华蔻用了一个莫名其妙又有争议性的词汇来介绍产品适用情况,缺乏敏感性。

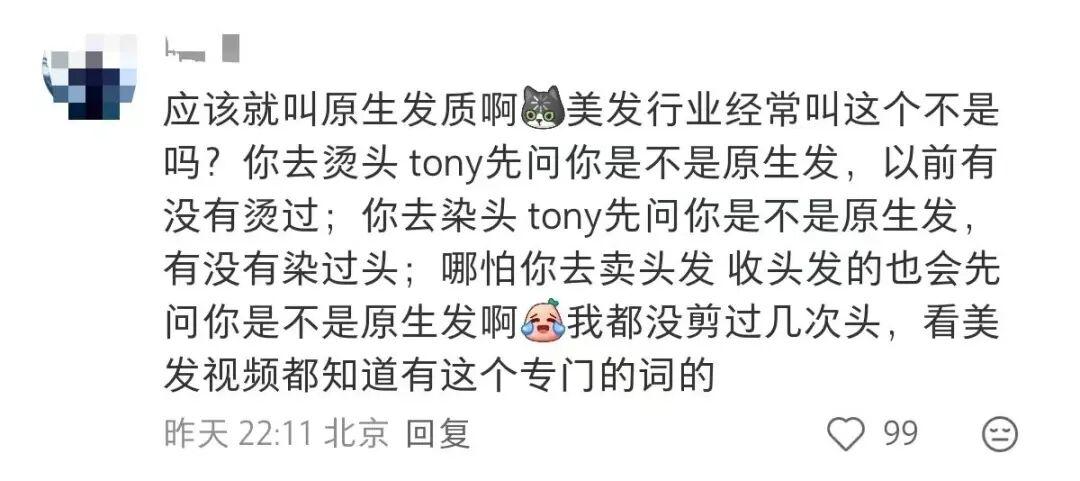

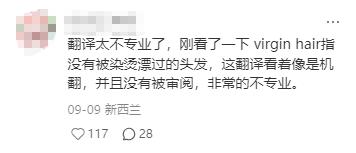

有网友分析,施华蔻之所以使用“处女发质”这个说法,很有可能是机翻的原因,将“virgin hair”翻译为了“处女发质”,而没有经过审阅。

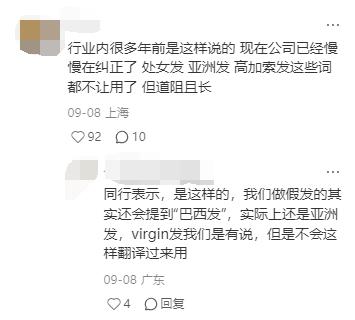

在评论区中,有自称是业内人士的网友现身说法,表示行业内很多年前的确有“处女发质”的说法,现在已经慢慢在纠正。

由于用词方面的争议,施华蔻遭到部分女性用户“避雷”。

9月11日,施华蔻就此事发布声明致歉,称:此次情况是由于翻译未能准确传达原意,为此,我们向所有受到影响的消费者致以诚的歉意。为妥善解决该问题,我们已立即启动包装说明的更新工作。

迪卡侬官方店铺中“处女地”的说法被提起讨论,可以说是施华蔻“处女发质”争议的延续。通常来说,一个品牌引发讨论之后,外界就会重新审视同类品牌,或者说二级市场的品牌是否出现类似情况,带动关联话题成为热点。

除非关注和讨论此类话题的人群转向其它话题,否则这种讨论将会继续蔓延到其它品牌当中。这也警示其它品牌区进行广告文案、包装用词等的自查,以防踏入用户雷区。

类似的词语还有很多,比如“处女作”“处女秀”之类的,都是生活中很常见,但存在争议的词汇。

以“处女”作为前缀的词汇搭配,有其历史渊源。

《管子》第九卷中,就有写到“处女操工事者几何人”,意思是“能从事手工劳动方面的少女有多少人”,“处女”在这里指的是未婚女性。

随着儒家文化中对女性“贞洁”的观念的强化,“处女”的含义从“未婚”进一步收缩到“未发生性行为的女性”,成为“贞洁”的代名词之一。

“处女作”的起源则与近代中日文化交流密切相关,洋务运动和新文化运动时期,大批中国知识分子东渡日本求学,中日间语言文化交流频繁,日语中写作(“処女” 读音しょじょ,意为 “处女”)的词汇被引入汉语,直接写成“处女作”,用来指代一个人首次公开发表的作品。

再往前溯源,其词源可以追溯至拉丁语里的“virgo”,指的是“年轻女子、未婚女子”,在古罗马文化中,“virgo”还曾与“纯洁、未被玷污”的意象关联。

可以看到,这些词汇在社会交往与文化互动过程中,语义在不断地发生变化。某些跨国品牌在针对我们国家的消费者打广告,使用“处女__”的说法,恐怕也与“virgin”的翻译是离不开的。

在《牛津高阶英汉双解词典》在线版里,“virgin”现在的核心释义是“a person who has never had sex”(未经历过性行为的人),并不是特指“处女”。

由此可见,跨国品牌在面向中国消费者的广告中使用的“处女__”表述,其用词逻辑既与“virgin”的中文翻译习惯相关,也受到“处女”类词汇历史语义的影响。

而这类词汇在近几年频繁引发争议,本质上是一些行业使用女性的生理状态,来比喻“首次、未开发”,与当代女性反对被物化的性别平等观念形成了冲突。

网友们反对“处女__”的说法,并不是过度解读,而是表达对语言背后的观念的反抗。

毕竟语言背后往往包含着某些意识形态。举一个相关的例子,站在功利角度,一些人会将到了某个年纪没房没车没有对象的人会被形容为“失败者”,这种看似长期以来就存在的说法,往轻了讲就是一个口头评价,但其实都是在灌输一种,用金钱社会地位等来衡量一个人成功与否的观念。

依此类推,也就能解释为什么,此前在某头部主播的直播间,消费者说79块钱0.08g的眉笔越来越贵,而主播回应“哪里贵了,你觉得贵你应该反思自己有没有努力工作涨工资”会引发全网震怒。

说到最后:

这种由产品介绍文案引发争议的案例,并不是只存在于性别观念分歧中。

2024年年初,网友在给自己孩子买鞋子的时候,发现了某童鞋品牌将一款童鞋的颜色名为“奴仆黄”,认为这是一种歧视。

而当相关媒体联系品牌后,其工作人员则回应称:这是由于色卡直译所造成的翻译错误,因为在色卡上该颜色名为minion yellow,而单词minion在英文中存在“奴仆”的含义。当然,它还有一个更为人熟知的含义,“小黄人”。

作为大众化品牌,在宣传文案当中保持一定的敏感性是极为重要的,不少品牌都曾因为这种“粗心”的机翻直译而引发过争议。

当然,真正的细心并不是要求品牌将一箩筐的词汇视为洪水猛兽,而是正视语言当中共存在的偏见或者不恰当的隐喻,在传播过程中,避免使用可能引发群体不适的表达。

2、如对本稿件有异议或投诉,请联系:info@4Anet.com