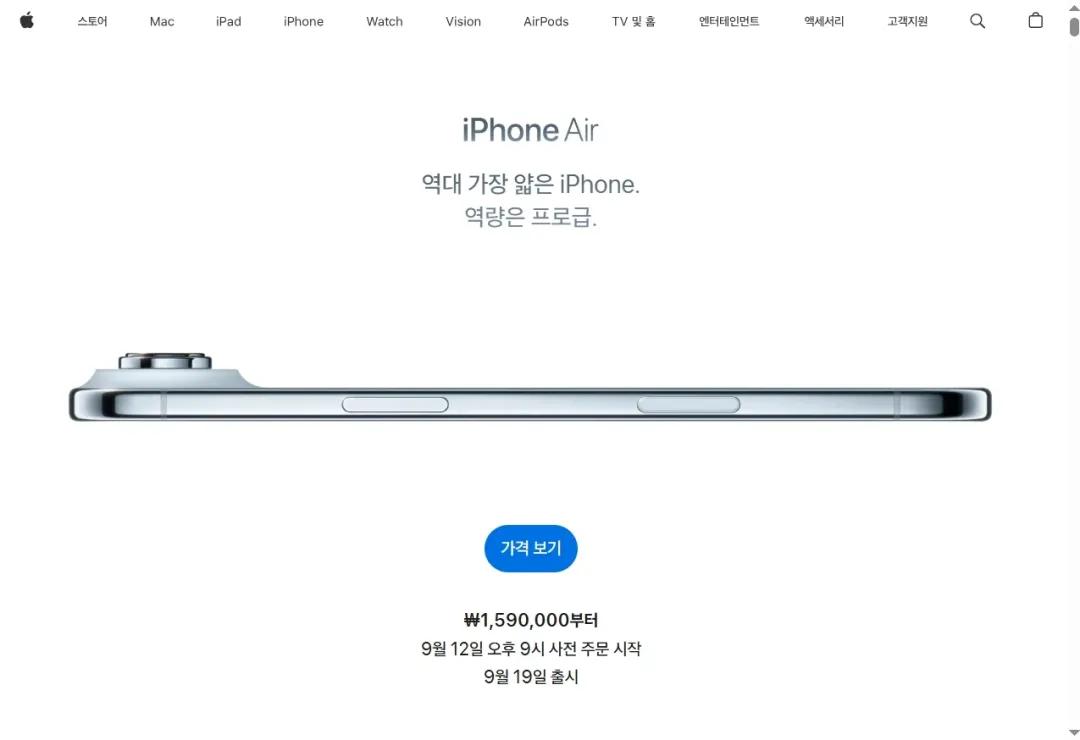

iPhone韩国官网详情页没有拿捏手势,网友直呼太严谨

凌晨1点的苹果发布会,让数码爱好者红了眼。

iPhone 17系列发布,果粉欣喜于这次标准版“加量不加价”,不少观众则是合计了手里的安卓机,性能优秀而且便宜了小大半的价格,于是摇了摇头。

不过,在吐槽iPhone 17 Pro和Pro Max外观接受无能这件事情上,大家倒是难得达成了一致,首先是后置三摄变为横向贯穿式矩形布局,网友调侃形似充电宝,其次是背板采“铝合金中框加玻璃”拼接工艺,颜色很割裂,再有就是千人千面的配色了,每年都有观众说不好看。

对比之下,iPhone Air是非常的眉清目秀。外观极致纤薄,厚度只有5.6mm,双面新一代超瓷晶玻璃保护,有天蓝、浅金、黑、白四种颜色,精致又时尚。

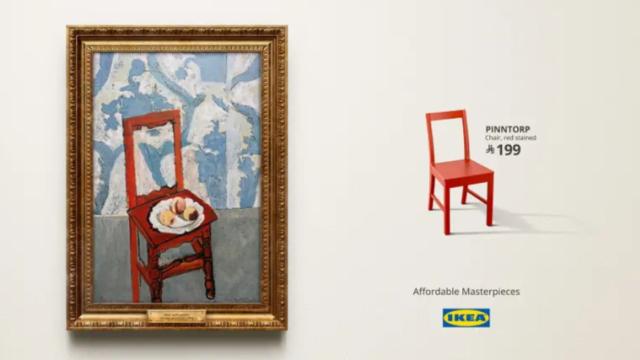

“超薄,极轻,强悍到震撼”,产品文案依然简单、粗暴,还是熟悉的苹果文案风格。

不过,配图就有点微妙了。

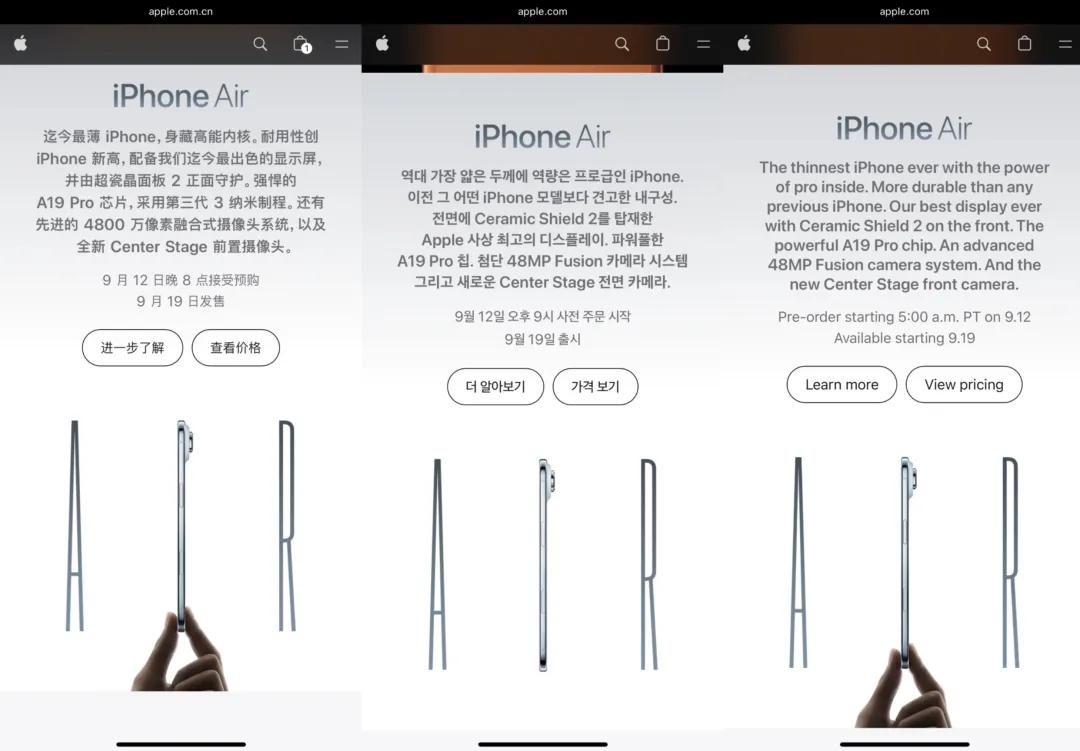

不少网友发现,对于iPhone Air这款产品,苹果在很多国家的官网,都有一段单手捏住产品的动画效果,以展示产品的轻薄设计。

唯独苹果韩国官网上面的配图,虽有手机,却没有了那只捏住手机的手。

手机端的页面也同样,在详情页中上演了“消失的手”。

看到苹果这样子“搞特殊”,网友们纷纷表示:太细节了。

以防大家错过一个梗,这里还是科普一下。

由于韩国存在较为复杂的性别斗争,在韩国民间,这个捏东西🤏的手势,被不少人认为是侮辱性动作,特别是被部分韩国男性认为,这是在嘲讽他们局部短小,是一种极具挑衅性的“厌男”表达。

于是,心灵受到伤害的韩国男性就开始对出现这种手势的广告海报、游戏PV、艺人舞台动作等,展开了“扫荡”。

2021年5月初,韩国连锁便利店GS25发布露营产品宣传海报,画面上有一个简笔画的手捏着小香肠的图案,下方配文“感性露营必备物品”,英文是“EmotionAL CampinG Must-havE IteM”。

一些韩国男性网民认为,该捏手姿势酷似韩国激进女权社群Megalia的标志性手势,存在嘲讽男性生殖器尺寸的意味。而且,他们还指出把宣传语英文末尾字母从下往上读,能拼出“MEGAL”,是Megalia的常用简称,因此质疑GS25在偷偷支持女权,散播仇男思想。

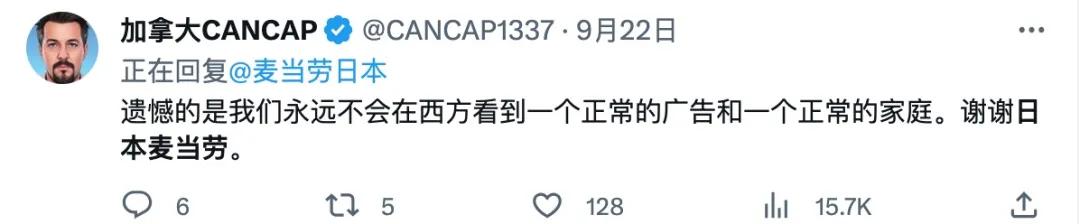

麦当劳也曾因为在推特发了个“回复🤏拿薯条”,被韩国网友搬运到了本国男性聚集的社区论坛,惨遭抵制。

因为类似原因被“冲”的广告还有不少,甚至连韩国有关机构的宣传资料也不能幸免。

于是,每当看到有品牌推出了有捏手动作的广告或者是实物产品时,大家就调侃该品牌“痛失韩国市场”。

所以这次,苹果在韩国官网上面搞特殊,某种意义上也算是“政治正确”了。

可见,苹果还是很重视韩国市场的,连这种细节都注意到了。

不过,让人哭笑不得的是,刻意地在广告中隐去某些信息,不就相当于在强调这部分信息吗,给人一种“此地无银三百两”的感觉,也不知道当地消费者看到之后,是应该感到忧愁,还是表示赞许呢?

当然了,在这件事情上,小李也不认为苹果这种谨慎有什么问题,保留捏手机动作的话,虽然是可以更直观地让人感受到产品有多薄,但搞不好真的会让一些观众破防然后举报,到时候还得修改广告和道歉,真的有够麻烦。

可以说,苹果在韩国官网对iPhone Air宣传素材的特殊调整,虽然只是一个手势的取舍,实则反映出全球品牌在跨文化沟通中面临的复杂情况。

这让我想起苹果在2023年秋季发布会期间的《自然之母》环保广告,由里斯・托马斯执导,奥克塔维亚・斯宾塞扮演人格化的“自然之母”,苹果CEO库克及众多部门主管参演。

广告以诙谐视角展现苹果碳中和行动,基于苹果2020年做出的到2030年达成碳中和的承诺,“自然之母”前来听取环保成果汇报,库克等人向她忐忑讲述苹果在环保材料应用、清洁能源利用等方面的策略、成果与后续规划。

这则广告把大自然人格化为“自然之母”的创意受到部分观众认可,但广告当中所展现的一些意识形态,包括种族观念,企业环保宣传的尺度等等,也引发了一些不同看法。

当品牌营销遇上了当地文化敏感点,“投奔”当地所倡导的文化与价值取向,往往成为必然选择,比如在欧美广告中强调少数族裔肤色及性少数群体的存在感。

毫无疑问,在进行跨文化营销时,保持对本土文化的尊重与包容是必须的。不过这也让人思考,当品牌过度解读当地的文化敏感点,甚至陷入草木皆兵的状态,是不是以会因噎废食,限制了创意的发挥,反而造成消费者审美疲劳。

比如麦当劳2023年9月份在推特上更新的一则以“家庭”为主题的动画短片意外引发大量关注,尽管广告创意与表达形式都较为常规,却收获了上亿的浏览量。

原因无它,只是因为麦当劳做了一个正常的广告,以及展现了一个普通的家庭——不是混血家庭,扮演“妈妈”角色的是女性。要知道,当热衷于发表言论的少数人的观点成为了主流,多数人的意见反而会被忽视。

总的来说,iPhone Air韩国官网的“特供版”产品宣传,虽然是一个微小的营销调整,却牵扯出全球品牌在跨文化运营中的许多难题:如何平衡全球统一的品牌形象与本地化需求?如何在规避风险的同时不牺牲营销效果?如何把握住文化尊重与过度妥协的边界?

这些问题也许永远都不会有答案,毕竟品牌的每一次调整都是对当地市场情绪的回应,而市场的理性与敏感,也在反过来塑造着品牌的营销边界。

2、如对本稿件有异议或投诉,请联系:info@4Anet.com