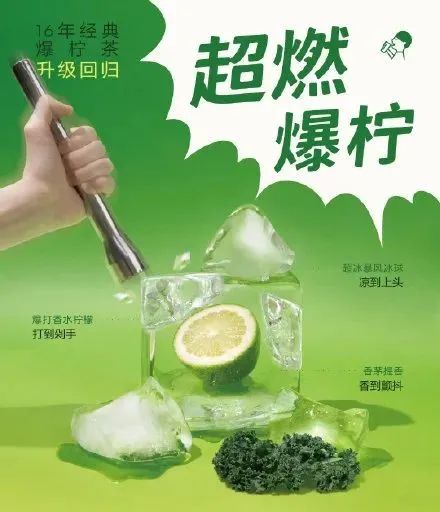

一天狂卖40万杯,新品营销我只服喜茶!

今夏,喜茶宣布2016年经典爆柠茶升级回归,上线首日便售出近40万杯!

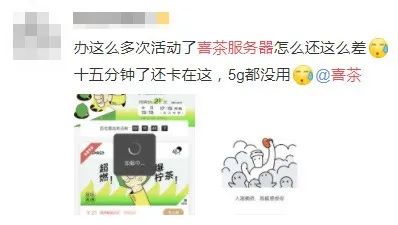

不仅如此,喜茶小程序还被打卡er们挤爆了,话题一度冲上微博热搜。

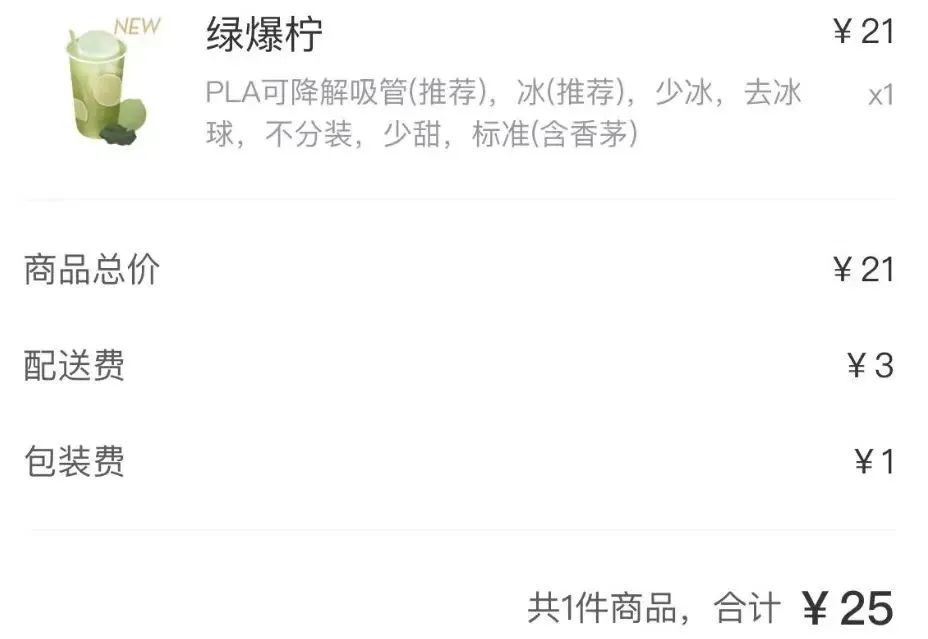

小编带着好奇心打开喜茶的点单小程序:不看不知道,一看吓一跳,一杯500ml的柠檬茶竟然定价21元!

莫非这是用喜马拉雅山新鲜空运的冰川水,浸泡极品的高山毛尖绿茶,再放上两片法国庄园进口的有机黄柠檬?

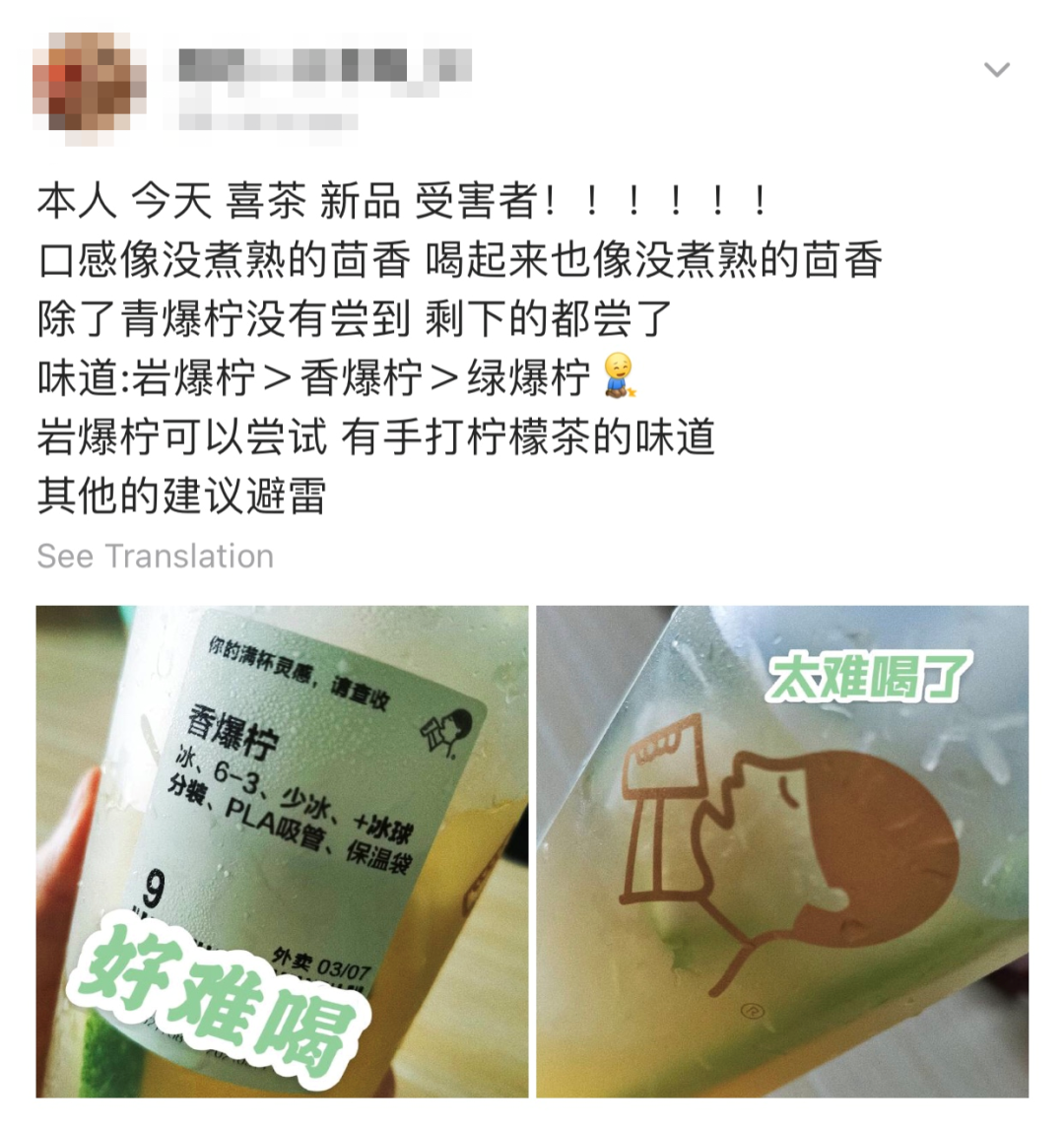

再看网友的评价,可以总结两个字:难喝!

有人尝出了柠檬清新剂的味道;

有人觉着就是冰红茶;

还有人喝出了没煮熟的茴香;

不得不说,口感还挺丰富。

抛开众口难调的味道,最令人震惊的还是它高得离谱的价格。

不少网友表示,这个成本不要三块钱吧!

不过,高昂的价格、难言的味道还是阻止不了广大i喜茶们大排长龙的热情。

谈起喜茶这类的网红奶茶, “排队”曾是它最吸睛的标签。

2017年喜茶从广东大举进军上海和北京,迅速在超一线城市风靡。

限量销售的喜茶,排队两三个小时都不一定能买得到,甚至催生了高价倒卖的产业链,一度被黄牛炒至800元/杯。

所谓“物以稀为贵”,其实喜茶很懂中国人的性格特点和消费心理。

中国人爱凑热闹,有着「值得排队 = 好东西」的消费心理预期。

更绝的是,喜茶「排队营销」让消费者自发为品牌背书。

排队几个小时买来的奶茶,那必须发条朋友圈炫耀一下。而消费者打卡炫耀的行为,无形之中又为喜茶做了二次宣传。

每一张照晒,同样也在强化品牌的“稀缺感”。

这种稀缺感顺着社交媒体蔓延,继而产生冲动消费的推力,迫使着其他人纷纷效仿。后者「寻找 、 购买、使用 、评价」后,下意识地打卡炫耀,又促成了新一轮循环。

在稀缺暗示和社交动力的双重驱动下,价格已然成了购买决策中的次次次次次次次要因素。

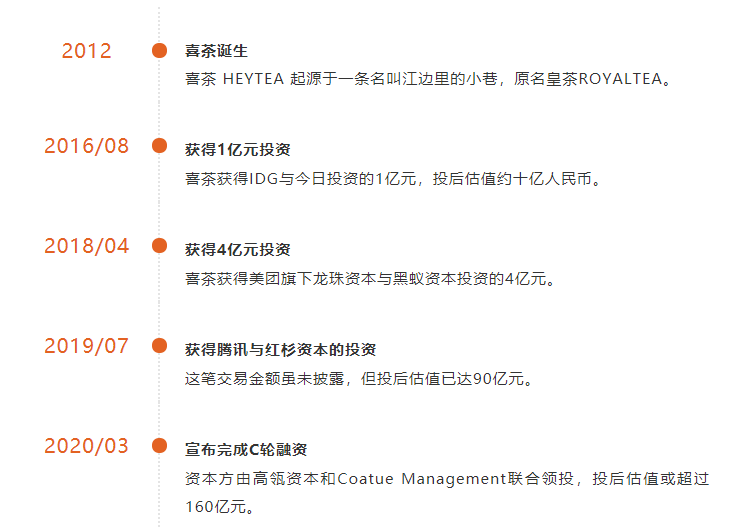

凭借网红品牌效应,喜茶迅速扩张,截至2020年底,喜茶已落地695家门店,估值超160亿,稳占据奶茶行业的头部地位。

随着门店越来越多,理论上早期「羊群效应」带来的溢价应当逐渐退出历史舞台。

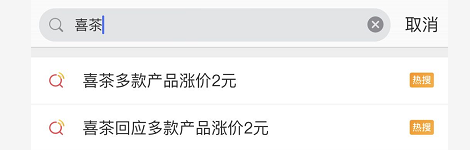

然而喜茶定价不降反升,如今的喜茶凭什么维持近7倍的溢价?

归根结底,消费者为高溢价品牌趋之若鹜,无非触发了性价比之外的消费动机。

根据拜尔曼的消费动机矩阵,一般消费动机分成4个类型:

(1)成本类动机:显然消费者不是因为便宜购买喜茶,即便在买一赠一的促销活动期间,喜茶的价格仍相对高昂;

(2)功能类动机:饮料口味往往见仁见智,对大部分人来说,不同奶茶的味道,甚至还没有全糖、半糖的差别大;

(3)价值类动机:这类动机需要触动忠实粉丝深层次的价值观念,更适用于老字号,而非新晋网红品牌;

(4)情感类动机:喜茶等一众网红品牌,可谓将这个领域做到了极致。不论是店面装潢、产品包装、品牌周边,还是花式营销互动……喜茶都致力于营销精致、高端、年轻、时尚的氛围,创造消费者情感抒发的渠道;

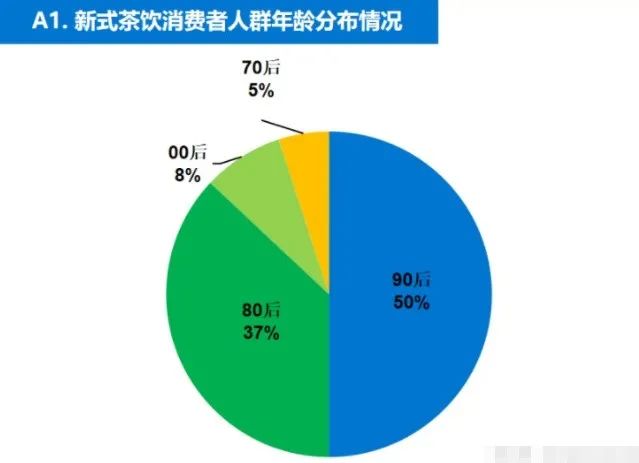

根据36氪研究院的《2019新式茶饮消费白皮书》,90后消费者(占50%)已成为新式茶饮主流消费人群。有93%的用户一周购买多次茶饮。

早期喜茶的门店多集中在一线城市的商圈和写字楼,也反映出其目标消费者:年轻的上班族。

年轻的上班族需要抒发什么情感呢?

房价暴涨、基金抄家,广大社畜只能将快乐倾注在甜腻的奶茶中。

从生物学的角度,甜味能够促使大脑皮层分泌多巴胺,产生愉悦的感受。

午休后,一杯奶茶可以激发工作的激情;

回到家,一杯奶茶可以缓解通勤的疲倦;

加班时,一杯奶茶可以驱散内心的烦躁;

……

能抚慰996受伤的心灵,30元的奶茶简直物超所值!

不仅在工作场景触动着消费者的情感,网红饮品同样渗透着消费者的社交场景。

过去的人们以茶会友,现在年轻人则流行“以(奶)茶会友”。

无论来自天南地北,人类的基因深处都潜藏对甜食的渴望,选择多样的奶茶自然成为了万金油般的社交货币。

在喜茶等一众网红奶茶的推动下,如今的奶茶早已“符号化”,从饮料变成“解压”和“友谊”的代名词,直戳目标受众的情感动机,自然让消费者愿意为其高溢价买单。

虽然喜茶模式能够带来品牌的高溢价,但网红茶饮不走低价路线,就必须绞尽脑汁提升品牌新鲜感,不断刺激消费者的购买欲望。

号称「灵感之茶」的喜茶,仅去年就推出了240多款新品,同时还在「IP 文创+定制零食+茶叶茶具」狠下功夫,推出100多件周边产品。

但密集的新品轰炸并非长久之计,一方面这样大大增加了研发设计成本,另一方面产品迭代过快也不利于推动生产标准化。

此外,喜茶模式也存在着门槛低、可复制性强的问题,若不能找到独特的竞争优势,那么很快就会被大量竞争品牌所取代。

如此高溢价经营方式,能否让喜茶维持市场的头部地位有待时间检验,但从喜茶超过160亿元的估值来看,资本市场对此还是持认可态度的。

2、如对本稿件有异议或投诉,请联系:info@4Anet.com